Questo articolo è il post originale che ha costituito la base dell’inchiesta poi confluita nel libro “Bronzi di Riace, illustri (tuttora) sconosciuti”, pubblicato esattamente 4 anni dopo, l’1 Gennaio 2023.

È un articolo lunghissimo e approfondito, anche piuttosto divertente, ma parziale: è abbondantemente superato — soprattutto nelle conclusioni cui sono giunto (l’autore dei Bronzi non è Pitagora Reggino e i personaggi non sono Eteocle e Polinice) —, ma lo lascio ugualmente online come semplice, genuina testimonianza.

Contiene peraltro materiali testuali e fotografici che non sono stati inseriti nel libro, poiché non determinanti, in particolar modo l’esame di una delle più recenti ipotesi circolate in merito all’identità dei Bronzi, quella bizzarra e del tutto inattendibile (eppure pompata a spron battuto sui media locali calabresi e sui social) di “Pericle e Temistocle”.

Chi volesse ugualmente inoltrarsi nella lettura è dunque avvertitə.

Blogpost originale dell’1/1/2019

Un longform su Riace che non si riferisce al “sindaco dell’accoglienza” Mimmo Lucano, di questi tempi? Sì, si può.

Premessa.

Non sono un esperto di “antichità”, né un archeologo, né un iconografo, né nient’altro che mi possa far definire uno “studioso” o uno “scienziato”. Il mio metro è la logica deduttiva. Quanto scrivo qui è il frutto delle letture delle pubblicazioni di chi “studioso” o “scienziato” è veramente: dopo attenta analisi, le mie conclusioni sono appunto il frutto della pura deduzione.

A volte è sufficiente unire i dettagli con la freddezza tipica di chi non è addentro alle segrete cose accademiche, per mettere a fuoco un quadro d’insieme cui gli accademici di professione non sono in grado di giungere per svariati motivi, non ultimo il “non pestarsi i piedi” fra loro.

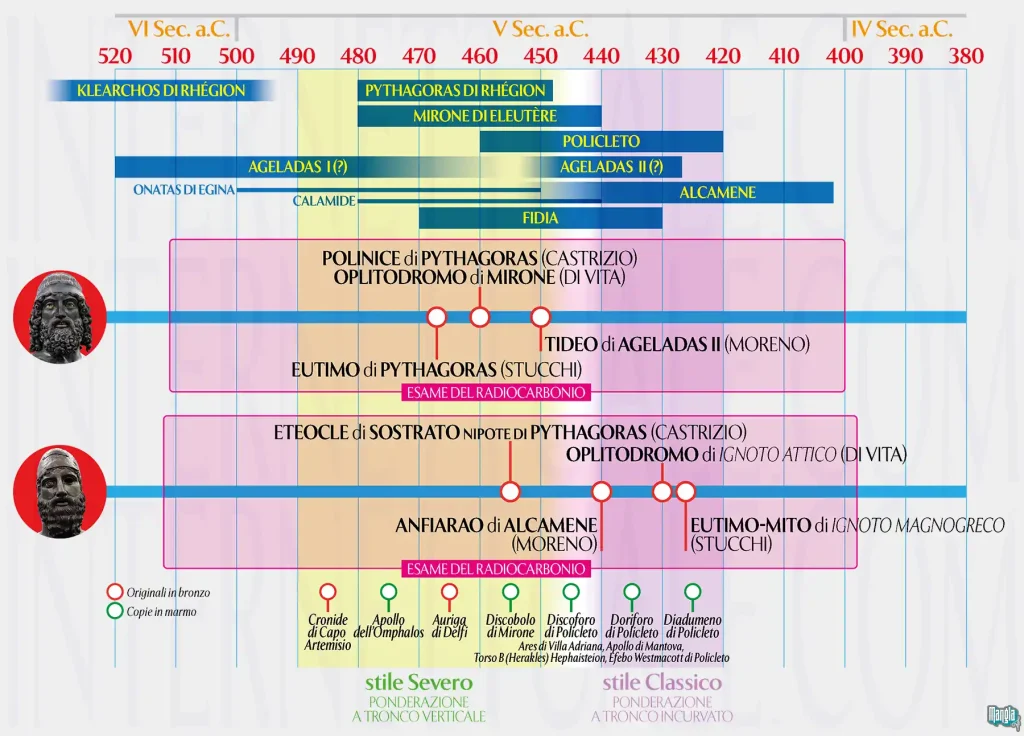

Le prime, affollate ipotesi sulle origini dei BRONZI DI RIACE seguirono il ritrovamento e la successiva esposizione a Firenze e al Quirinale, negli Anni ’70/’80; ci fu poi una seconda fase di teorie, il cui volàno furono le prime approfondite analisi dei materiali, negli Anni ’90; e infine una terza e ultima ondata, stimolata dal nuovo restauro e dalla rinnovata esposizione al Museo di Reggio Calabria. Detto questo, dopo esaustive letture e procedendo per esclusione su quanto è stato messo in campo da studiosi di mezzo mondo, a me sembra di poter affermare con ragionevole certezza che finalmente, a quasi mezzo secolo da quel fatidico 16 Agosto 1972, siamo davanti a narrazioni che ci possono consentire una accettabile “linea globale di lettura”. A mio modo di vedere (si parva licet), fra tutte le tesi proposte dagli studiosi affermati — i cosiddetti “luminari del settore” —, la storia dei Bronzi può essere ricostruita “unendo” quelle del prof. Daniele Castrizio e del compianto prof. Giuseppe Roma. A condizione che si epurino, rispettivamente, del “naufragio” (Castrizio) e di tutta la parte artistico-iconografica (Roma), le due ricostruzioni sono perfettamente sovrapponibili, e l’una diventa la prosecuzione dell’altra. Per le origini (realizzazione, iconografia e primi secoli di vita), dopo decenni di teorie contrastanti, il dottor Castrizio offre la visione più congrua, argomentata e innovativa, sia pure con qualche pecca (su tutte: stili e realizzatori diversi); per il motivo del loro ritrovamento a Riace e per la storia dei Bronzi nei secoli che vanno dall’Alto Medioevo al 1972, è il dottor Roma a offrire le argomentazioni più persuasive e accattivanti.

L’unico buco storico riguarda il momento del loro arrivo in Calabria: epurando del naufragio la ricostruzione degli eventi, infatti, non abbiamo più copertura e giustificazione della loro presenza nella Locride. D’altro canto, però, il naufragio ha la colpa di abbandonare in mare i Bronzi “troppo presto”, lasciando inspiegate alcune cose riguardo ai miti riacesi sviluppatisi nei secoli e vivi ancor oggi, e riguardo alla “stranezza” del ritrovamento.

La sovrapposizione non è indolore, ed è piena di se, ma e forse. Peraltro, la tesi del prof. Castrizio non ha mai presunto di voler spiegare certi miti riacesi (la forzatura è interamente mia). Il mio obiettivo però non è Sua Maestà la Verità bensì di giungere a un sufficiente grado di verosimiglianza: male che vada, è una buona “provocazione storica” da leggere in un quarto d’ora di totale relax.

ORIGINE ICONOGRAFICA DEI BRONZI

Archeologo, numismatico, storico e iconografo di fama, il prof. Eligio Daniele Castrizio è uno dei più eminenti studiosi “magnogreci” contemporanei; esperto di monetazione antica e docente universitario, è anche autore di numerose pubblicazioni e saggi storici.

Secondo Castrizio, la corretta identificazione dei personaggi raffigurati nei due Bronzi di Riace ha origine e fondamento dalla lettura e dall’interpretazione di tutti i segni presenti sulle statue, dall’eliminazione di tutti gli elementi proposti che non abbiano prove materiali a sostegno, e — soprattutto — dalle ricerche nelle fonti antiche degli attributi iconografici proposti.

Procedendo così, a parere di Castrizio l’unico confronto realmente attendibile per le due statue da Riace si ritrova in una scena con cinque personaggi, raffigurata su reperti archeologici di varia natura, che rimanda a una versione del mito del duello finale fratricida tra Eteocle e Polinice, e che secondo il professore dobbiamo al grande poeta Stesicoro (630–550 a.C.). I filologi alessandrini raccolsero le sue vaste composizioni ma di questa produzione restano solo titoli e scarsi frammenti; tuttavia alcuni papiri ritrovati nel Novecento hanno proiettato una luce nuova sulle opere di Stesicoro: in particolare il “Papiro di Lille”, pubblicato nel 1977, conterrebbe parti di una “Tebaide”, di cui il frammento meglio conservato riguarda il discorso della regina Giocasta/Euriganeia ai figli Eteocle e Polinice, in cui la donna tenta di dividere i due figli scongiurando che si uccidano a vicenda — cosa che però avverrà ugualmente più tardi.

I Bronzi di Riace raffigurerebbero proprio questi due personaggi: Eteocle è il “Bronzo B”, Polinice il “Bronzo A”.

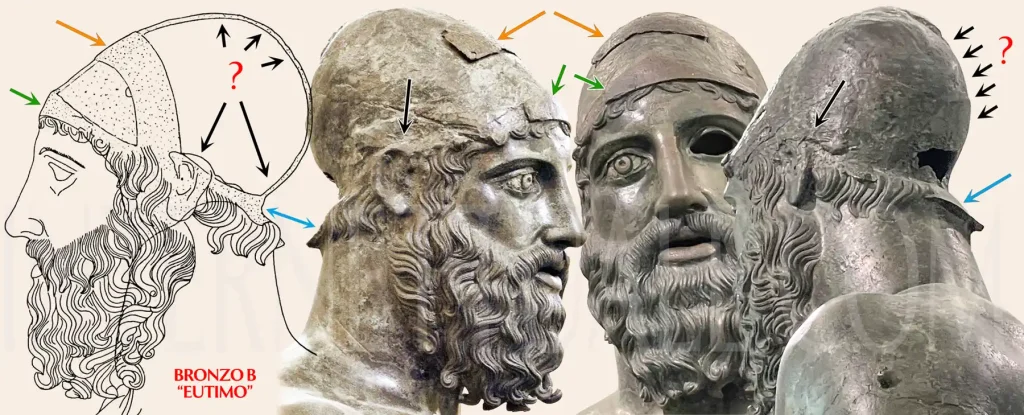

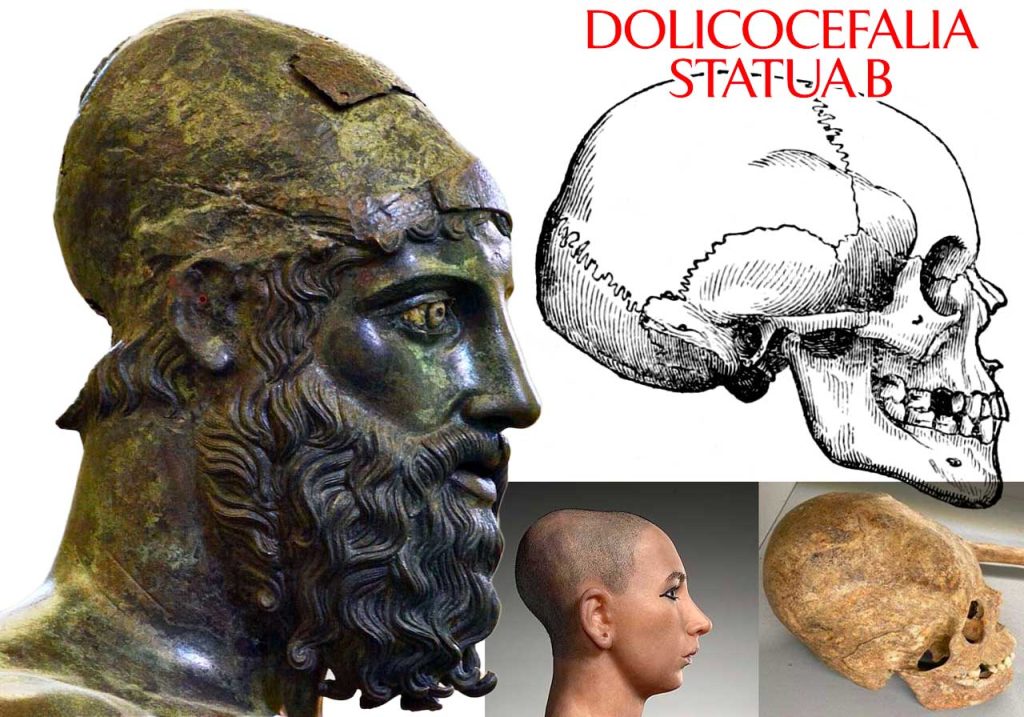

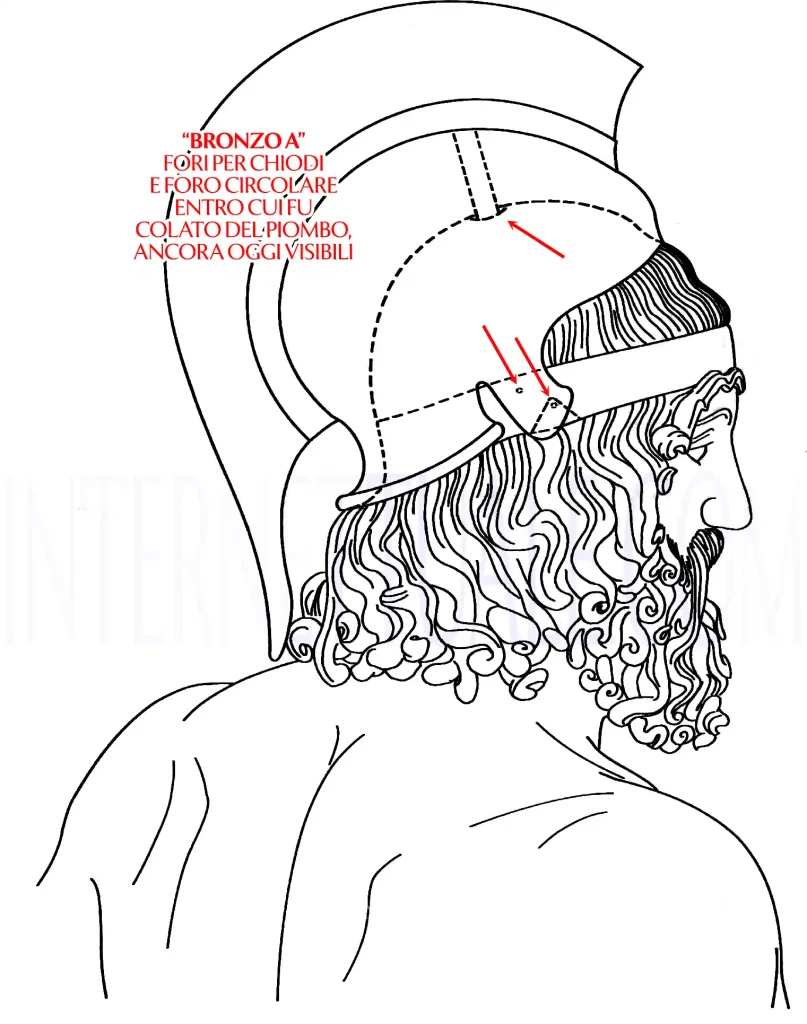

Ciò spiega la cuffia (kynê) scolpita sulla testa della “Statua B”: era un copricapo in cuoio indossato sotto l’elmo che, con il suo paranuca a ricciolo posto nella parte posteriore della testa, permetteva ai soldati (ippikon, opliti e toxtai) schierati alle spalle del comandante di avere un segno riconoscibile del ruolo, che però fosse al contempo impercettibile per i nemici. Kynê indossata da Eteocle poiché sovrano di Tebe al momento del duello fatale.

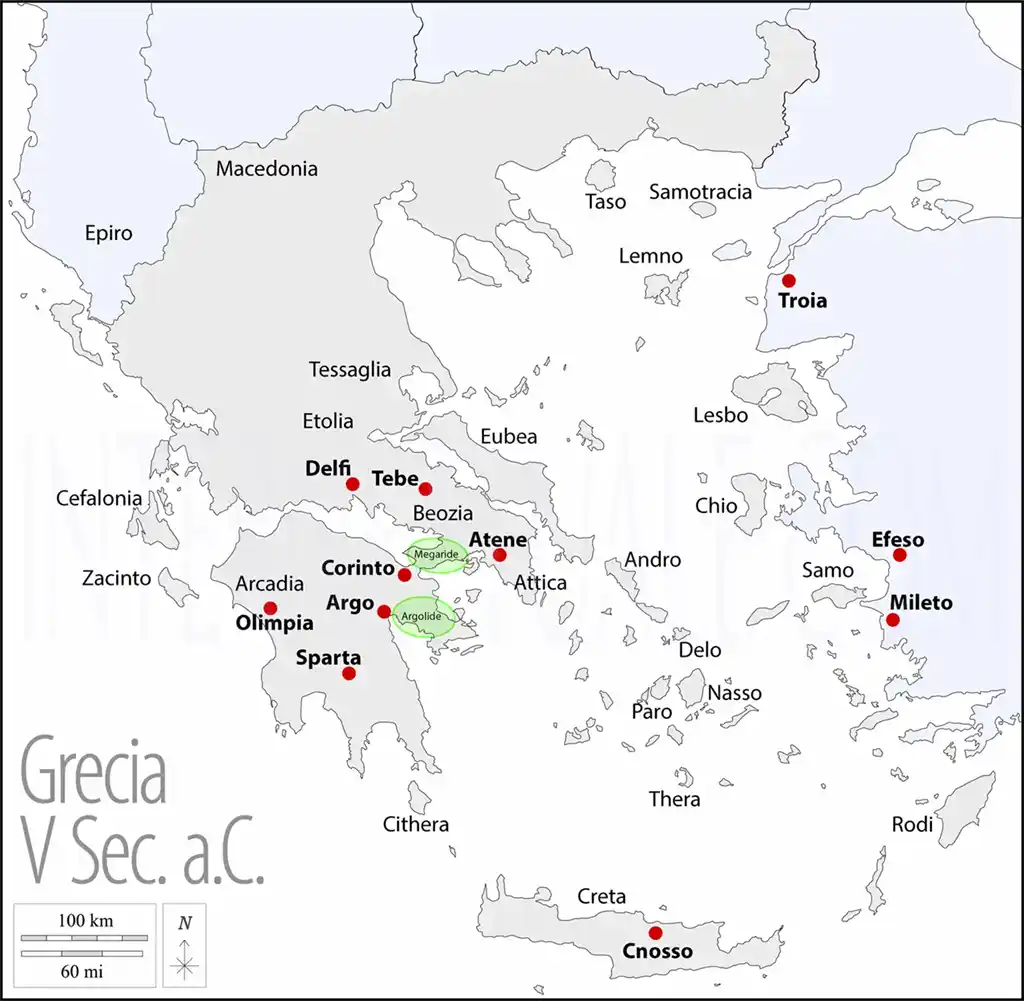

L’origine magnogreca della storia, secondo Castrizio, è dimostrata, oltre che dalla cronologia di stesura (Stesicoro visse oltre un secolo prima di Eschilo, Sofocle ed Euripide, a loro volta autori di tebaidi), dalle differenze significative rispetto alle altre versioni fornite dalla tragedia greca: nei “Sette contro Tebe”, opera di Eschilo rappresentata ad Atene la prima volta nel 467 a.C., i due fratelli Eteocle e Polinice si uccidono tra loro senza che la madre intervenga nel disperato tentativo di dividerli; nel capolavoro “Edipo re” di Sofocle, tragedia rappresentata tra il 430 e il 420 a.C., Giocasta si era già suicidata quando aveva compreso di aver sposato il figlio, anni prima del duello fratricida.

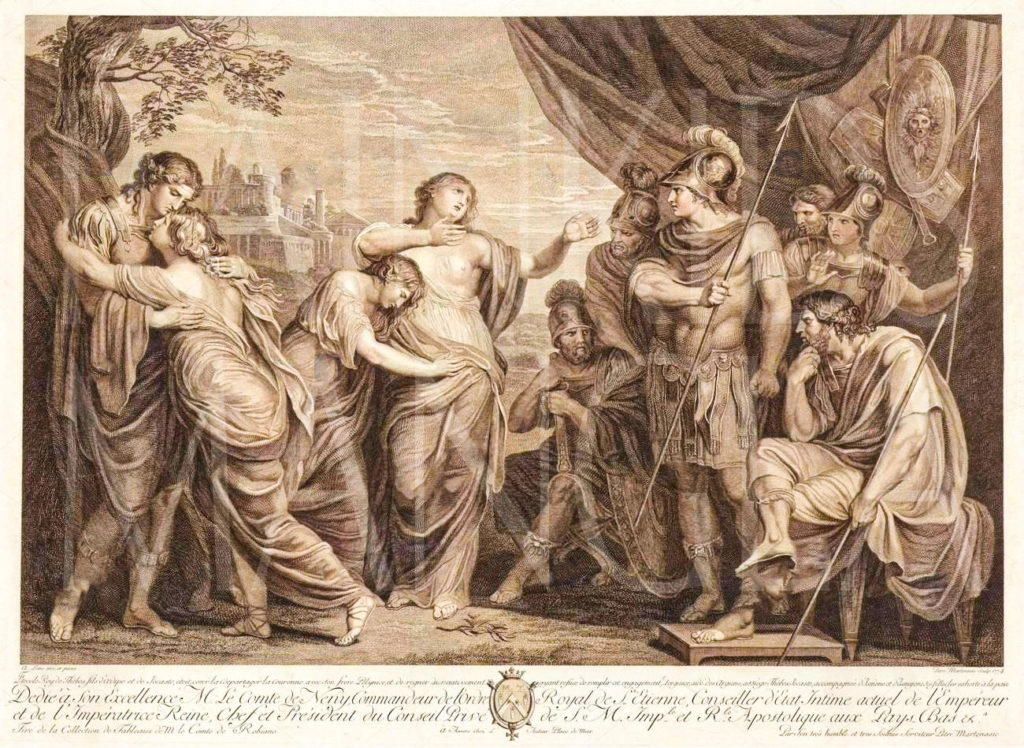

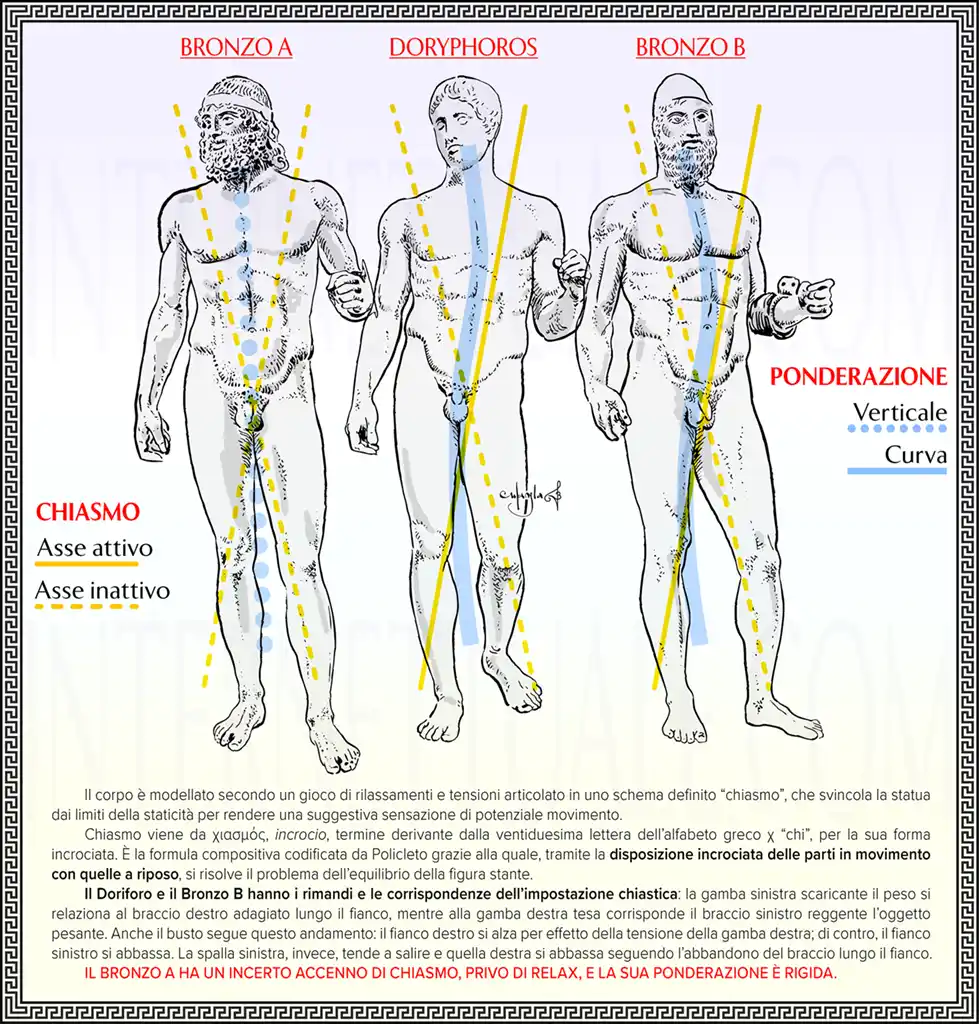

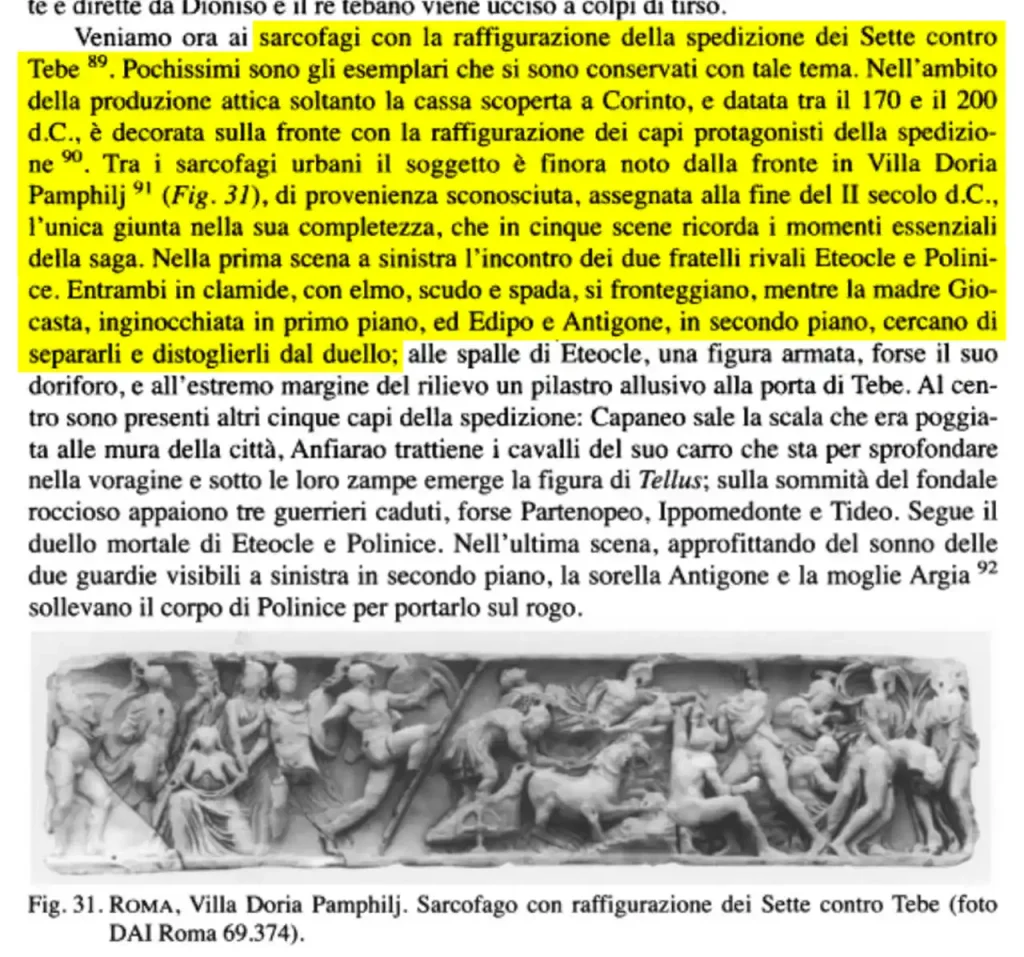

La scena (riconoscibile in particolare su un sarcofago del II Sec. d.C. conservato a Villa Doria Pamphilj a Roma) mostra tutti i personaggi presenti: i due guerrieri si fronteggiano, mentre la vecchia madre, che ha scoperto i seni per ricordare a entrambi di essere fratelli e di avere succhiato il medesimo latte materno, tenta di frapporsi; alle spalle di Polinice si vede sua sorella Antigone; accanto a Eteocle si riconosce un altro anziano: a seconda dei tragediografi, si tratta di Edipo, padre dei contendenti, o di Creonte (fratello di Giocasta), zio dei due uomini, oppure di Tiresia l’indovino.

Il mito dei “Sette contro Tebe”

Eteocle e Polinice, figli di Edipo, si sono accordati per spartirsi il potere sulla città di Tebe: regneranno un anno a testa, alternandosi sul trono. Eteocle tuttavia, allo scadere del proprio anno, non lascia il posto al fratello, sicché Polinice, con l’appoggio di Adrasto re di Argo (suo suocero), dichiara guerra al proprio fratello e alla propria patria.

All’inizio del dramma, Eteocle appare impegnato a rincuorare la popolazione preoccupata per l’imminente arrivo dell’esercito nemico. Giunge un messaggero, che informa che gli uomini di Polinice sono nei pressi della città, e hanno deciso di presidiare le sette porte della città di Tebe con sette dei loro più forti guerrieri. È quindi necessario che Eteocle scelga a sua volta sette guerrieri da contrapporre a quelli nemici, ognuno a difendere una porta.

Ricevuta la notizia, il coro di giovani tebane reagisce con paura, ma Eteocle le rimprovera aspramente per questo. Torna il messaggero e riferisce che i sette guerrieri nemici, tirando a sorte, hanno deciso a quale porta essere assegnati. Eteocle viene informato sul nome e sulle caratteristiche principali di ognuno, e a essi contrappone un proprio guerriero. Quando il messaggero nomina il settimo guerriero, che è il fratello Polinice, Eteocle capisce di essere predestinato allo scontro con lui, e che probabilmente nessuno dei due ne uscirà vivo. Tuttavia non si tira indietro, nonostante i tentativi di dissuaderlo.

È a questo punto della tragedia che si fissa, «come in un fermo immagine» (cit. Castrizio), la scena rappresentata nel gruppo scultoreo di cui i due Bronzi di Riace avrebbero fatto parte.

Il gesto della madre Giocasta/Euriganeia, supportata dalla figlia Antigone (sorella dei contendenti) e dall’indovino Tiresia, si situerebbe sul campo di battaglia mentre i due fratelli stanno per affrontarsi.

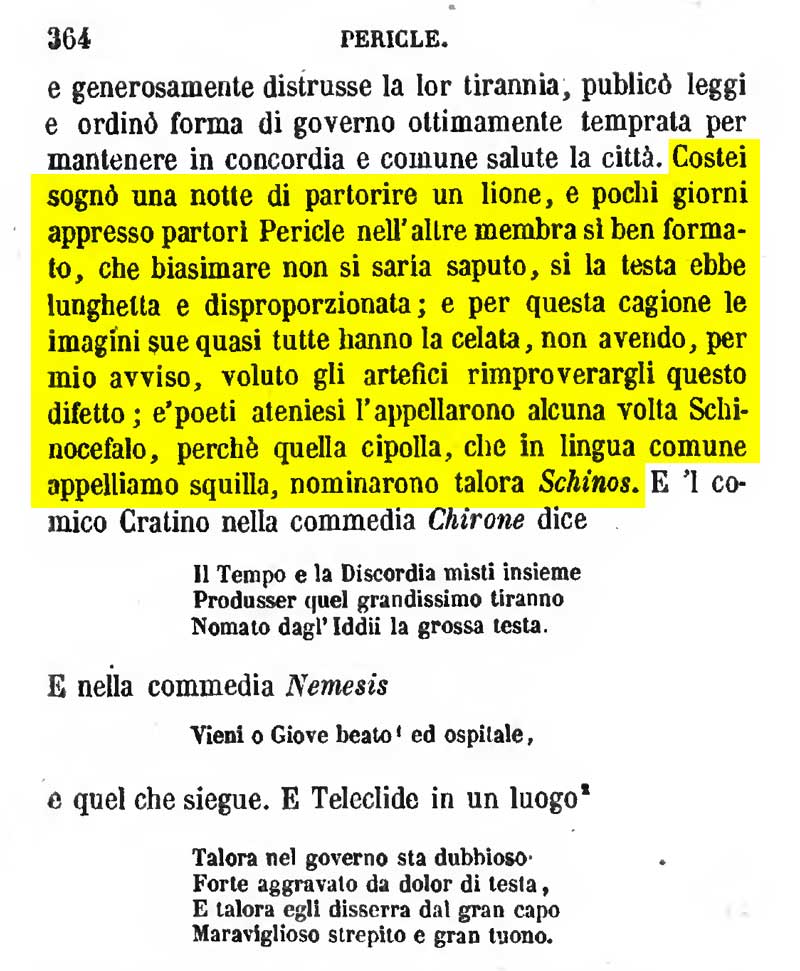

Negli antichi testi grecoromani era diffuso il motivo di una donna che mostra il seno nudo, simbolo di maternità, per implorare.

Il punto di partenza è Ecuba nel XXII canto dell’Iliade: la disperata supplica della regina di Troia che, svelando il seno, implora il figlio Ettore perché desista dal duello fatale con Achille, è un momento celebre del racconto iliadico ed è il primo passo della letteratura greca in cui il topos dell’esibizione del seno ad misericordiam fa la sua comparsa.

Molti secoli dopo, con Clitemnestra, avviene un ribaltamento del topos: nelle Coefore (Eschilo, 458 a.C.) lo svelamento del seno è il disperato tentativo di convincere il figlio Oreste a non ucciderla.

Ne Le fenicie di Euripide (410/409 a.C.) e più tardi nelle incompiute Fenicie di Seneca, Antigone suggerisce a Giocasta di frapporre il seno nudo tra le spade dei due figli: «Mostrando a tutti penose lacrime/ supplice ai figli porgeva/ porgeva il seno supplice slanciandosi». Arrivata a Roma circa cinque secoli dopo, la tragedia si arricchisce di ulteriore pathos nel passaggio dagli autori greci a quelli latini. Nel VII libro della Tebaide di Publio Papinio Stazio l’anziana madre, scortata dalle figlie, spinge il passo malandato fino all’accampamento argivo, del quale, a petto nudo, riesce a forzare l’ingresso; a Polinice, che le corre incontro e la abbraccia chiamandola ripetutamente madre, ella rivolge un aspro ammonimento e la preghiera di cercare una soluzione pacifica, prima di esigere dagli Argivi la restituzione del figlio caro al proprio seno. Nell’XI libro, infine, udita la notizia del duello imminente, Giocasta si slancia fuori di casa e, raggiunto Polinice, gli oppone i bianchi capelli e — letteralmente — si straccia le vesti scoprendo le mammelle.

L’intera “ipotesi Castrizio” era consultabile qui: www.bronziriace.it/ipotesi-di-castrizio/ (oggi la pagina sembra non esistere più, ma ne è stata recuperata una copia su Internet Archive)

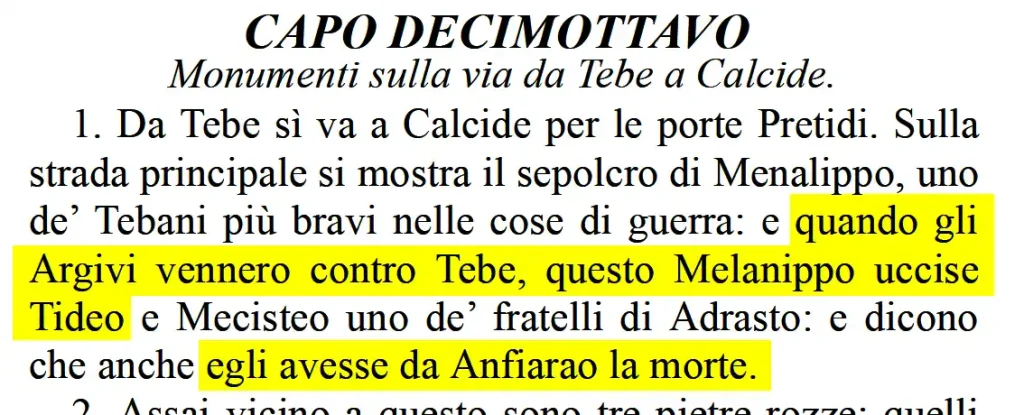

Al di là di tragediografi e poeti classici, la vicenda — leggendaria o meno che fosse — era ben nota nell’antichità. Più antico dell’Iliade, il Ciclo epico Tebano cantava la spedizione degli Argivi in Beozia: secondo il computo antico, la vicenda si sarebbe svolta una generazione prima della guerra di Troia, che oggi si suppone in un decennio intorno al 1210 a.C.. Pindaro (Olimpiche VI.12-17, databile tra il 476 e il 468 a.C., e Nemee IX.9-27, databile tra il 474 e il 471 a.C.) ricorda che i corpi degli argivi caduti a Tebe «furono posti su sette pire». In Omero (Iliade IV.406) ed Esiodo (Op. 162) l’epiteto tradizionale della città è “dalle sette porte”. Sofocle (Antigone 140-141) riprende l’immagine dei «sette capi alle sette porte schierati», e nell’Edipo a Colono (Oed. Col. 1311-1312) Polinice passa in rassegna i nomi dei principî che «con sette schiere e sette lance sono schierati intorno alla piana di Tebe». Pausania il Periegeta (110–180 d.C.), nella “Guida della Grecia” (II.20.4), ci informa che gli uomini caduti insieme a Polinice nell’assalto a Tebe «furono ridotti da Eschilo al numero di sette soltanto». (L’osservazione di Pausania va forse inquadrata nel senso che Eschilo fu il primo a inserire il numero “sette” nel titolo di un’opera che narrava la spedizione, poiché peraltro il “7” non trova corrispondenza negli scavi archeologici in loco e neppure nella pianta delle altre città micenee: del resto, i principî di strategia difensiva sconsigliavano di moltiplicare gli accessi alle città.)

Paolo Moreno, primo a prendere la mira sui Sette (mancando almeno in parte il bersaglio)

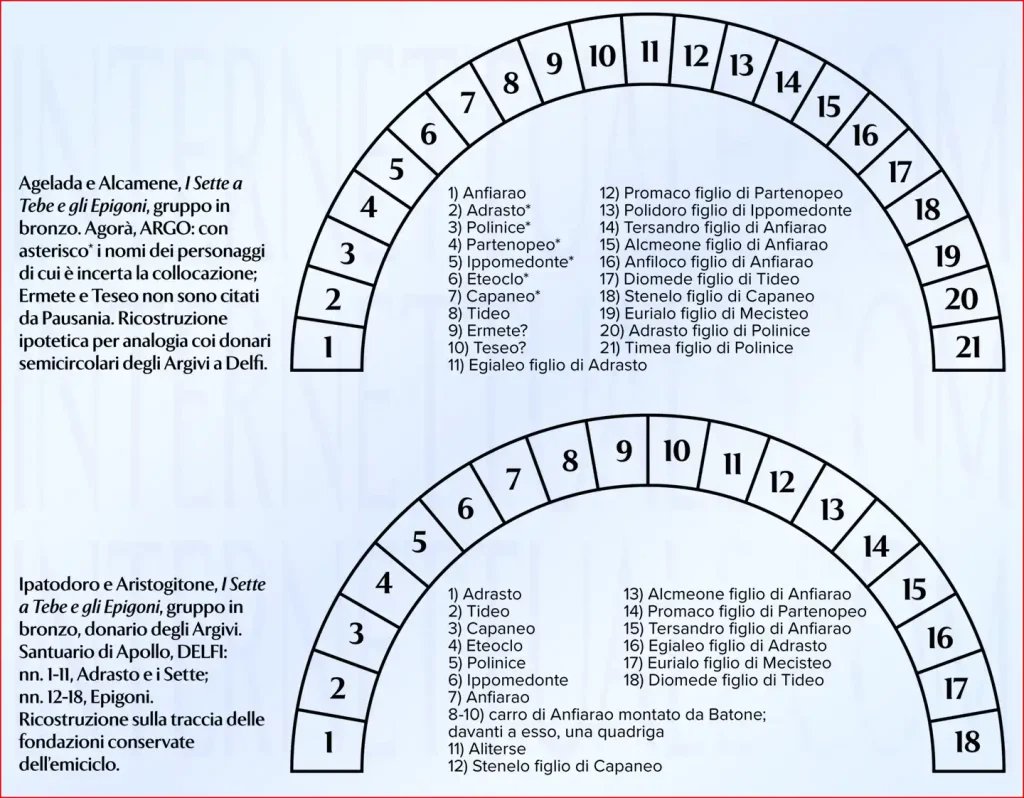

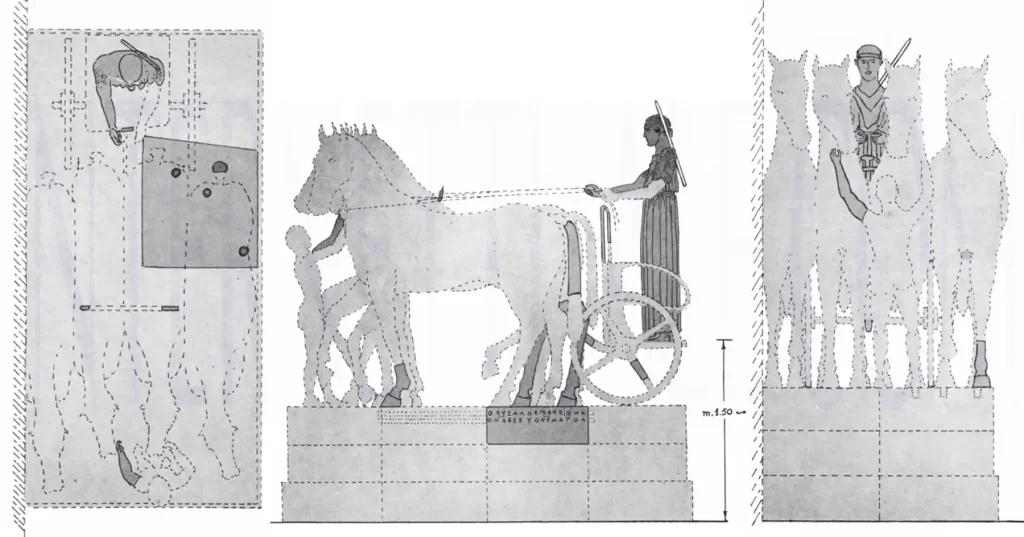

Prima di Castrizio, il collegamento ai “Sette contro Tebe” fu proposto originariamente dallo storico e archeologo Paolo Moreno di Udine (cfr. “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”, Milano 2002, seconda edizione Electa; “Les Bronzes de Riace, Le Maître d’Olympie et les Sept à Thèbes”, Paris 1999, Gallimard), il quale fa riferimento al gruppo statuario “degli eroi in Tebe” (così l’iscrizione nei cippi attorno alla base semicircolare sopravvissuta fino a noi) innalzato nell’agorà di Argo dopo la battaglia di Oinoe (ca. 461 a.C.) vittoriosa contro gli Spartani.

A differenza di Castrizio, Moreno sosteneva che nel caso dei due capolavori ritrovati a Riace si tratti di altri due guerrieri argivi, Tideo e Anfiarao, che presero parte alla medesima prima disastrosa spedizione contro Tebe, e gli artisti sarebbero due noti bronzisti di nome Agelada e Alcamene.

Cominciamo col dire che le opere attribuite ad Agelada II detto il Giovane sono note solo tramite fonti letterarie e monete, e che la sua cronologia è indecifrabile. Viene soprannominato “il maestro dei maestri” poiché tradizionalmente, seguendo principalmente Plinio, si ritiene che dalla sua scuola siano uscite le “star” della generazione successiva: passava per maestro di Mirone (Plinio, Nat. Hist. XXXIV.57), di Fidia (Plinio, XXXIV.54; Tzetzes, Chiliadi VII.929) e di Policleto (Plinio, XXXIV.55). La cronologia è fissata dalle notizie di alcune sue statue di atleti vincitori a Olimpia; e cioè: 1ª quella di Anaco Tarantino (Pausania, VI.14.11); 2ª quella di Cleostene di Epidamno, collocata su una quadriga (VI.10.6); 3ª quella del pancratiaste Timositeo (VI.8.6). Le dette statue si riferiscono al periodo che va dal 520 al 511/508 a.C.; se accettiamo il dato che alla scuola di Agelada si formarono i tre grandi artisti su menzionati (il che si mette in gran dubbio per Fidia), sembra lecito ritenere che l’attività del maestro si sia prolungata fin circa il 460 (supposto inizio dell’attività di Policleto). Questa datazione ai limiti del credibile, con ben sessant’anni di lavori, parrebbe confermata da un’iscrizione di Olimpia, nella quale si fa menzione di un Argeiadas, figlio dell’argivo Agelada, associato a un Atotos, pure argivo, e che risulta dedicata da un certo Prassitele, che si qualifica siracusano e camarinese a un tempo; e da una seconda iscrizione, rinvenuta a Delfi, riferibile a un donario e databile al primo quarto del V Sec. a.C..

Senonché la datazione viene contraddetta da altre notizie: Plinio (Nat. Hist. XXXIV.49) pone intorno al 432 a.C. il momento culminante dell’attività di Argelada; non anteriore al 430 a.C. sarebbe una statua di Eracle ‘Αλεξίκακος, che gli Ateniesi avrebbero dedicata nel demo di Melite in occasione della grande pestilenza (Schol. ad Aristoph., Ran., 504). Nulla di preciso, rispetto alla cronologia, ci è riferito dalle fonti intorno ad altre due opere (o gruppo di due figure), attribuite ad Agelada: una statua di bronzo di Zeus fanciullo e una di Eracle imberbe, che si trovarono insieme a Egio (Pausania, VII.24.4). Quanto alle notizie che contrastano con i dati cronologici più sicuri, si è cercato di spiegarle con possibili inesattezze, sia da parte di Plinio nel riferire al 432 il momento culminante dell’attività di Agelada (possibilissimo, visto che Plinio assegna a quest’epoca anche Pitagora, Policleto e gli altri maggiori maestri del V Sec. a.C.), sia da parte di coloro che pensavano soltanto alla peste del 430 per l’Eracle. Secondo altri studiosi, di artisti a nome Agelada ne sono esistiti due: uno in attività tra la fine del VI e il principio del V Sec. a.C., l’altro all’incirca dopo la metà del V Sec.. Insomma, il solito caos, quando si tratta di fonti antiche — specialmente quando c’è di mezzo Plinio.

Alcamene, detto “ateniese”, forse per cittadinanza acquisita, ma probabilmente originario di Lemnos, lo si ritiene, seguendo un passo di Plinio, allievo di Fidia. Anche in questo caso nessuna opera è sopravvissuta, e la sua cronologia è da prendere con le molle (gli studiosi ci si azzuffano spesso in merito): le principali sculture attribuite ad Alcamene tramite copie di epoca romana sono datate tra il 440 e il 403 a.C.; tuttavia Pausania (Guida della Grecia V.10.8) attribuisce ad Alcamene il frontone occidentale del tempio di Zeus a Olimpia di cui grazie a Plinio conosciamo la datazione: intorno al 465 a.C.. Sarebbe perciò stato attivo per 62 anni: anche qui, assai improbabile. Inoltre secondo Plinio sarebbe stato uno scultore che lavorava principalmente il marmo:

Alkamenes discepolo di Pheidias [Fidia, ndr] fece opere di marmo e un Lottatore di pentatlo in bronzo che i Greci chiamano «encrinómenos», o «approvato all’esame».

Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.72

Al netto di tutto questo caos delle fonti e di miraggi accademici in cui gli scultori si sdoppiano, a parere di Moreno i Bronzi di Riace somigliano in modo sorprendente alle sculture di detto tempio di Zeus a Olimpia (periodo di realizzazione 471–456 a.C.). Il che peraltro offrì, all’epoca dell’ipotesi di Moreno, la soluzione al più tenace mistero dell’archeologia greca: l’identità del cosiddetto Maestro di Olimpia, cioè il tuttora sconosciuto artista che ha eseguito le sculture in marmo che decoravano il tempio nel santuario, sede delle gare atletiche.

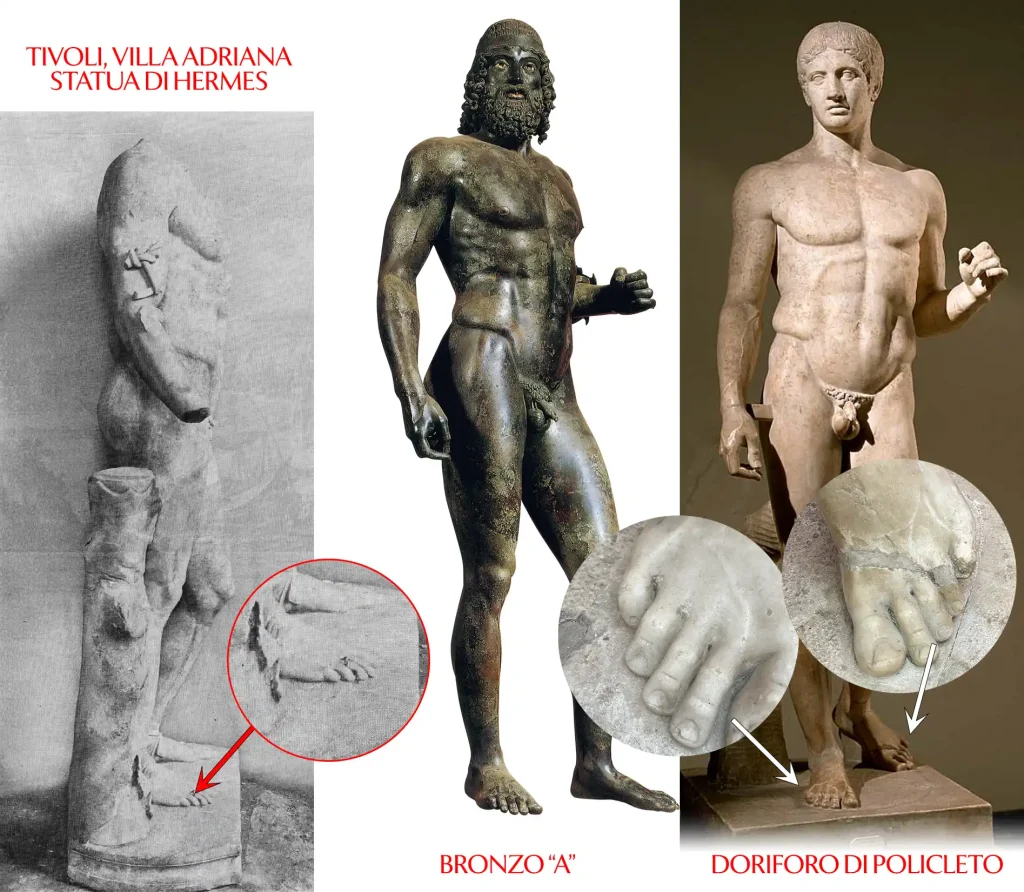

Il “Bronzo A” di Riace sarebbe impostato come lo Zeus di Olimpia al centro del frontone orientale; il suo volto sarebbe rassomigliante a quello di Oinómaos, re di Pisa (che non è ovviamente la città italiana bensì un’antica località dell’Elide, nel Peloponneso, nelle vicinanze di Olimpia; presso Pisa scorreva il fiume Alfeo), nella stessa scena, oppure dell’Atlante nella metopa con Eracle e i pomi delle Esperidi. La testa del “Bronzo B” richiamerebbe l’Eracle che lotta col Toro o con Gerione su altre lastre (metope) del fregio dorico dello stesso tempio di Olimpia.

Grazie all’affinità della barba con quella della statua del dio Ermete presunta opera di Alcamene, già era stata avanzata, da parte dell’archeologo greco Geórgios Dontás (1984), l’eventualità che il “Bronzo B” fosse del medesimo autore: la qual cosa per Moreno verrebbe confermata dalla contiguità del volto del dio rispetto ai Centauri del timpano occidentale di Olimpia riferito ad Alcamene da Pausania.

Trattamento dei riccioli abbondanti, lunghi, attorti, dinamici; forma generale della testa; stretta radice del naso; forma degli occhi; bocca semi aperta, piena di vivacità… tutte queste opere, secondo Dontás, sono da ricondurre a Mirone di Eleutère. Peraltro, le dimensioni della testa Chiaramonti corrispondono esattamente a quelle del Riace A (alt. Chiaramonti: 36 cm, alt. Riace A: 35 cm).

Per il frontone orientale del tempio, si è compreso che il nome di Paionio, sempre avanzato da Pausania, era frutto dell’errata interpretazione di un’epigrafe; la critica archeologica vi aveva comunque riconosciuto il carattere di un bronzista argivo, in coincidenza col fatto che le imprese di Eracle nelle metope sono illustrate secondo le tradizioni di Argo. Poiché la terra di riempimento (terra di fusione) del “Bronzo A” è quella di Argo, e la figura troverebbe rispondenza nella ceramica attica alla metà del V Sec. a.C., per la sua realizzazione Moreno ha pensato ad Agelada, che allora dominava ad Argo (era lo scultore più noto della sua generazione, e come detto secondo Plinio era stato maestro di Fidia, Mirone e Policleto) e che in questo modo diventerebbe anche il miglior candidato all’attribuzione delle sculture di Olimpia, realizzate con la collaborazione di Alcamene I di Lemno. Se uno fece il “Bronzo A”, l’altro nello stesso periodo realizzò il “Bronzo B”.

La fabbricazione argiva attenua l’eventualità [che il realizzatore sia] il beota Calamide [e anche che possa essere] Pitagora con cittadinanza di Samo e Reggio, che era l’antesignano dell’ipotesi magnogreca (Stucchi, 1986); ma soprattutto viene a sanare con insperata evidenza — e qui sta la positiva proiezione del risultato — la discontinuità delle nostre cognizioni tra l’Attica e le scuole del Peloponneso, prospettando al fianco di Alcamene la personalità di Agelada, che spicca ad Argo intorno al 450 secondo le testimonianze letterarie, ma non trovava finora adeguata risposta nei monumenti, per la difficoltà di provare la collaborazione dei due artisti alla decorazione del Tempio di Zeus in Olimpia, dove solo Alcamene ha il supporto della tradizione.

Paolo Moreno, “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”

L’acerba emancipazione dalla struttura arcaica, il manifestarsi allo stato nascente di trovate che soltanto la classicità attica saprà divulgare, concentrano nel “Bronzo A” le intuizioni che nutriranno una generazione di scultori prima di diventare universali. Le somiglianze che di volta in volta sono state rilevate — in apparente, reciproca contraddizione — con opere di Mirone, di Fidia o di Policleto, trovano finalmente accordo ed esaltazione nel fatto che Agelada è stato maestro dei tre artefici. Assegnandogli il portentoso eroe, comprendiamo come Mirone abbia approfondito il motivo del respiro, Fidia il chiaroscuro della capigliatura, Policleto la potenzialità del moto nella stasi: senza che noi si debba seguire affascinati ciascuna di queste risonanze come traccia verso altrettante, elusive attribuzioni.

L’identificazione del “Bronzo B” con Anfiarao, che nei testi è raccontato sempre accanto a Tideo, è fondata per Moreno sul copricapo: che non sarebbe una kynê bensì una cuffia da indovino (Anfiarao era come Tiresia un veggente).

Figlio di Oecleo e di Ipermnestra, poeta e “àugure”, sposò Erifile, sorella di Adrasto re d’Argo, avendone due figli, Alcmeone e Anfiloco. Fu uno degli Argonauti. Non volendo partecipare alla guerra contro Tebe (detta “dei Sette re”, e Anfiarao ne fu appunto uno) poiché per le sue virtù divinatorie sapeva che vi sarebbe morto, si nascose in luogo noto soltanto a Erifile. Ma questa lo rivelò a Polinice, corrotta dal dono della famosa collana di Armonia (apportatrice di sventure a chi la possedesse), allora di proprietà di Argia, moglie di Polinice. Anfiarao, scoperto, dovette perciò recarsi alla guerra (ricordata da Dante nella Divina Commedia, cfr. Inferno XIV.68-69). Dopo vari combattimenti, in cui ebbe modo di mostrare il proprio valore militare, finì inghiottito dalla terra, improvvisamente apertasi in una profondissima crepa, pervenendo ancor vivo e armato nelle sedi inferne. Il figlio Alcmeone poi lo vendicò macchiandosi di matricidio. Il mito di Anfiarao e di Erifile ha goduto di larga fortuna, specie tra i tragediografi greci, ed è ripetutamente ricordato dai poeti latini.

«Come Eteocle e Polinice nella vicendevole uccisione, o Tideo e Melanippo nella simultanea agonia, anche Tideo e Anfiarao sono uniti nella fine da una reciprocità conturbante», osserva Moreno.

Meditando dagli spalti di Tebe sull’eterogenea adunanza degli assalitori, Eteocle distingue con vivo accento la virtù di Anfiarao dalla furia degli empi: «Ahi, quale sortilegio accosta l’uomo giusto a questi esseri sacrileghi! In ogni impresa nulla è peggio di una malvagia compagnia. Frutto non se ne coglie. Come un uomo pio che s’imbarca con marinai avventurati in un’infamia, e perisce con quella gente detestata dagli dei; come uno che è giusto, e si mette con cittadini inospitali, dimentichi degli dei, e preso fatalmente nella stessa rete, viene percosso e abbattuto nel mucchio dalla sferza divina; così l’indovino, dico il figlio di Oicleo, saggio uomo, giusto, valoroso e pio, grande profeta, mischiato contro voglia a uomini dalla bocca oltraggiosa (thrasystomoi) che vanno a un’impresa – se Zeus vorrà – senza ritorno, insieme a loro sarà travolto» (Eschilo, Sette 597-614).

Paolo Moreno, “I Bronzi di Riace, Il Maestro di Olimpia e i Sette a Tebe”

I temerari chiamati in causa con l’epiteto di thrasystomoi sono il blasfemo Capaneo — che troviamo nel frontone di Pyrgi con un robusto impianto figurativo di non poco interesse per la genesi del “Bronzo A” — e, nella massima pregnanza del termine, Tideo l’antropofago. Con quest’ultimo il contrasto si fa lancinante nel racconto di Eschilo sulla discordia tra gli aggressori: Anfiarao «dal suo posto davanti alle Porte Omoloidi rimprovera altamente la violenza di Tideo, l’omicida, rovina della sua città, supremo maestro di sciagure per Argo, prodromo delle Erinni, ministro di strage, consigliere di ogni male ad Adrasto» (Eschilo, Sette 570-575). E d’altra parte «Tideo […] offende e insulta l’indovino» accusandolo (qui il poeta si serve di una citazione omerica) di «evitare la sorte e la battaglia per mancanza d’animo» (Eschilo, Sette 382-383).

È avvincente leggere la sorta di… “duello fratricida” che avviene fra due studiosi affini, Paolo Moreno e Daniele Castrizio, mettendo i loro libri uno accanto all’altro.

Moreno, all’alba del Terzo Millennio, argomenta in questo modo sui dettagli dei due Bronzi:

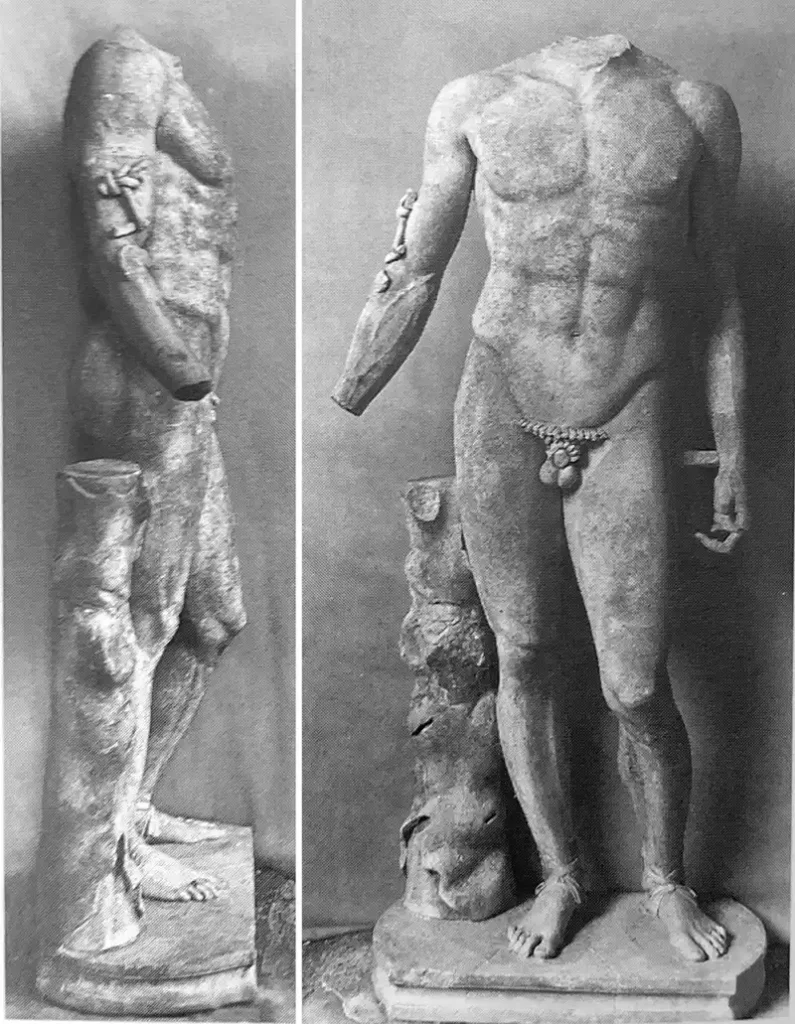

La strana fascia (di lana?) dalla rustica superficie, che il “Bronzo B” indossava sotto il casco metallico (Stucchi 1986; Sabbione 1994, p. 188), può essere il segno esteriore di consacrazione dell’indovino: «L’ornamento delle bende di Parnaso rivela il vate» (Stazio, Tebaide IV.216-217). Rimane nel bronzo una parte della striscia che correva al di sopra della fronte e si componeva con quella più stretta, girata sull’occipite; la cuffia era allacciata sotto il mento dal cordino che affondava nella barba lungo il solco verticale, ancora nettamente visibile. Sul retro, dove il “Bronzo B” conserva un lembo della cuffia sottostante al paranuca dell’elmo, l’estremità (oggi perduta) di questa “bianca infula” doveva incontrare la coda pendente del “purpureo cimiero” (albaque puniceas interplicat infula cristas, IV.218). Il motivo diventa sensazionale nella corrispondenza della visione poetica d’insieme al nostro Anfiarao: «Abbassata l’asta di frassino della lancia, apparve l’infula sotto l’elmo rimosso» (VII.717). Conosceva Stazio la replica marmorea della statua di Alcamene, oggi a Bruxelles?

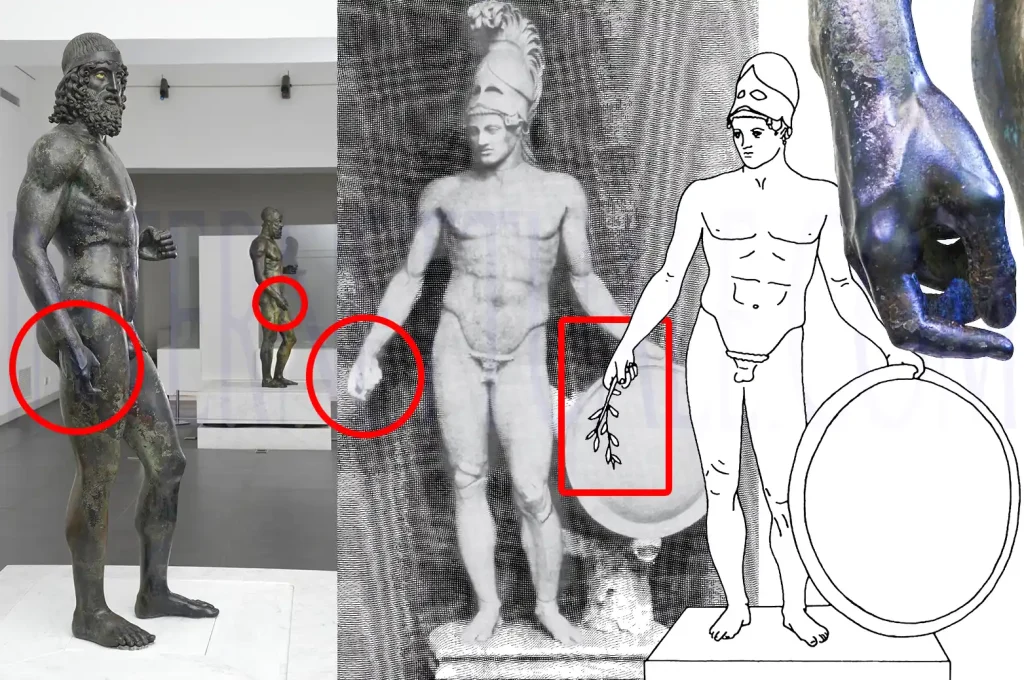

Il “Bronzo A” partecipa all’intensità del momento nella contrazione del braccio destro, abbassato ma non abbandonato: formidabile macchina da guerra. Il pollice e le ultime dita serravano l’asta obliqua (oggi dispersa), che aderiva all’avambraccio fino ad affondare nel solco previsto; l’indice rimane discosto perché impegnato a reggere l’occhiello dell’ancile (ankyle), l’estremità del laccio che circondava in fitte spire il giavellotto nel suo baricentro, servendo da impugnatura. Il terminale libero consentiva all’indice di imprimere all’arma una rotazione all’atto del lancio, in modo da accrescere (per l’effetto giroscopico) la stabilità del volo, la precisione della mira e la forza dirompente. La contrazione del bicipite e il lavoro di tutti i tendini in vista – “le braccia dure e nervose” di Tideo (Stazio, Tebaide VI.845) – confermano che la lancia non era poggiata a terra, come se il guerriero fosse stato in riposo, bensì tenuta pronta in allarme: messaggio cui s’incorpora il messaggero nella mortifera stretta.

[In più, Moreno ipotizza l’antica presenza di una bandoliera su entrambe le statue e una corona di alloro sul “Bronzo B” frapposta fra l’elmo e il capo — ndr]

A simili argomentazioni circa quindici anni dopo Castrizio risponde così:

Il giavellotto è stato ipotizzato dal Moreno per la presenza di un foro all’altezza del dito indice della mano destra della statua, che, a suo avviso, faceva riferimento alla correggia di cuoio che serviva a scagliare l’akontion a distanza maggiore e con migliore precisione. Ma l’idea stessa di un giavellotto in statue di eroi opliti, per la mentalità antica, era semplicemente offensivo*, dato che il mondo classico considerava le armi da lancio tipiche di personaggi non dotati del coraggio necessario a fronteggiare il nemico a viso aperto. Il giavellotto era arma di peltasti o di psiloi, mercenari stranieri o appartenenti alle classi più basse della scala sociale, non certo di eroi guerrieri. […] Il parazonion, la spada a tracolla con bandoliera, invece, è completamente di fantasia, non essendoci sulle statue traccia di questa arma.

Venendo ora al “Bronzo B”, dobbiamo dire che la ricostruzione della cuffia è fortemente inesatta […] la spada a tracolla è completamente inventata, come pure la corona d’alloro sull’elmo. Il particolare della ricostruzione della cuffia è di grande importanza per l’identificazione del personaggio rappresentato nel “Bronzo B”: il Moreno, infatti, è convinto che si tratti dell’indovino Amfiarao, proprio per il particolare della “cuffia dell’indovino”, che si intravede sotto l’elmo. In verità, l’unica cuffia tipica di un indovino antico era, nel mondo romano, l’apex, ma tale ipotesi ci sembra sia da scartare con grande decisione: in primo luogo l’apex, dall’inconfondibile forma peculiare, è proprio della religione romana, e non ve n’è traccia in Grecia; secondariamente, la forma dell’apex è totalmente diversa e incompatibile rispetto a ciò che si riesce a ricostruire in base ai segni nel bronzo.

Rimangono altri punti deboli: i confronti con la ceramica attica non sembrano persuasivi; non risulta peraltro chiaro come due artisti non citati dalle fonti abbiano potuto realizzare il gruppo statuario ad Argo, attribuito dagli antichi ad altri scultori; l’indizio iconografico dei denti non ci sembra cogente per identificare un Tideo di cui non è stato offerto nessun confronto [sulla vicenda dei “denti”, cfr. osservazioni alla fine dell’articolo —ndr]; non sembra molto convincente che il “Bronzo B” raffiguri Amfiarao solo perché è spesso nominato con Tideo, soprattutto se, come abbiamo visto, cade l’ipotesi che vedeva nella cuffia sotto l’elmo un copricapo degli indovini.

L’ultimo punto riguarda le terre di fusione, dal Moreno utilizzate per attribuire una statua a un artista argivo e l’altra a un bronzista attico. In verità, le analisi non hanno assolutamente specificato che una statua sia stata eseguita ad Argos e una ad Atene, propendendo per un’unica sede.

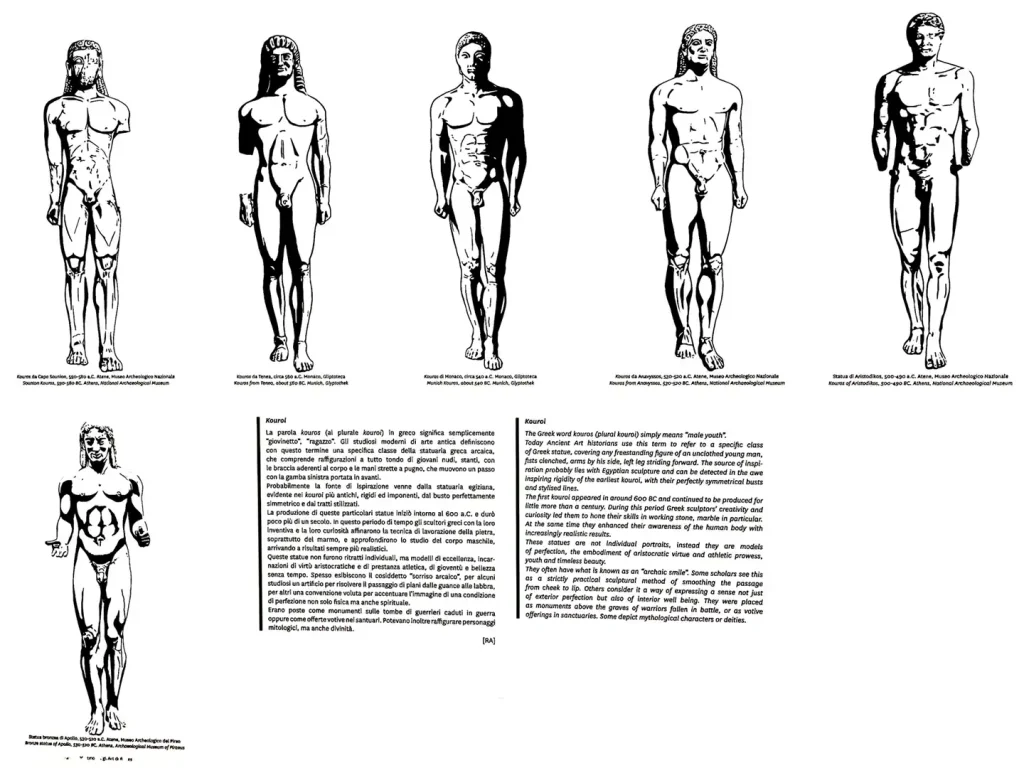

NOTA (*) – L’appunto sul giavellotto necessita di un approfondimento. Un giavellotto è una lancia leggera progettata principalmente per essere scagliata, storicamente usata come arma a distanza; la lancia lunga, la mitica “dory”, veniva invece usata nello scontro ravvicinato o corpo a corpo (era una lancia lunga 2/3 metri, con corpo in legno di corniolo o di frassino e un peso di ben due chilogrammi). Il giavellotto è arma “da lancio”, la lancia “da urto”. I peltasti erano unità militari di fanteria leggera che affiancavano gli opliti greci durante le battaglie; erano armati con diversi giavellotti, spesso con cinghie da lancio per aumentare la potenza di distacco. I peltasti lanciavano i loro giavellotti contro le truppe più pesanti del nemico, la falange oplita, al fine di spezzare le loro linee in modo che gli opliti del loro stesso esercito potessero distruggere la formazione nemica indebolita.

Gli opliti si differenziavano dai peltasti armati alla leggera. L’armatura oplitica, che comprendeva scudo, corazza di metallo o di cuoio guarnito di metallo, schinieri, elmo, lancia e spada, s’impose quando, abbandonato il poco maneggevole scudo dei Micenei, fu necessario, a difesa dalle neonate armi di ferro, un insieme di elementi (panoplia) che proteggesse le varie parti del corpo. In conseguenza del progresso economico del VII Sec. a.C. e del diffondersi della metallurgia, poterono fornirsi di panoplie non solo i nobili ma notevoli strati di medi proprietari, che divennero così il nerbo di regimi politici in contrasto con quelli tradizionali.

La tattica oplitica, consistente nell’avanzata inarrestabile di una schiera compatta di opliti, prevalse in Grecia fino al V Sec. a.C.: dopo la Guerra del Peloponneso (successiva alla realizzazione di entrambi i Bronzi di Riace), che aveva messo in luce i vantaggi dell’impiego della cavalleria e della fanteria leggera, generali, tra cui Ificrate, introdussero l’armamento leggero che diventò predominante.

Dire perciò che un «eroe» (il “Bronzo A”) è armato di giavellotto anziché di lancia è non soltanto un anacronismo ma è come dire che è un codardo.

Un dettaglio su tutti spicca in questa polemica ed è sufficiente a rigettare le ipotesi di Moreno sul “Bronzo B”, affossando però in tal modo le sue attribuzioni (che sul suo libro sono tutte inestricabilmente collegate) quasi per intero: le testimonianze iconografiche che oggi possediamo escludono la possibilità che il copricapo sia qualcosa di diverso da una kynê.

Perdendo per intero il costrutto di Moreno, se ne perdono intuizioni che altrimenti sarebbero da approfondire: su tutte, l’equivalenza fra “Bronzo A” e Tideo, e la centralità della bottega di Agelada nell’origine dei Bronzi (cfr. le note alla fine dell’articolo).

Secondo Moreno la composizione del gruppo statuario cui i Bronzi di Riace sarebbero appartenuti era «così affollata da accogliere il ripetersi del gesto in un ritmo pausato dai soggetti per noi dispersi». È necessario osservare, tuttavia, che proprio la ripetitività dei gesti potrebbe essere la prova dell’appartenenza delle due statue a gruppi differenti: nei casi di cui ci è rimasta la testimonianza, gli artisti greci evitavano la ripetitività e le analogie tipologiche all’interno del medesimo gruppo.

Utile altresì ricordare che molti studiosi, soprattutto in base alle analisi stilistiche (cfr. più avanti), sono concordi sulle date di realizzazione dei Bronzi: circa 460 a.C. per il “Bronzo A” (il che coincide con la prima rappresentazione di Eschilo e con la battaglia di Oinoe) e circa 430 a.C. per il “Bronzo B”. Questo genere di datazione viene ripetutamente contestato (anche dallo stesso Moreno, il quale propone la quasi contemporanea collaborazione Agelada-Alcamene), ma non è stato finora confutato con dati inoppugnabili.

La medesima combinazione che ornava l’Agorà di Argo — i Sette e gli Epigoni — si ripeteva nel donario decretato dalla città stessa a Delfi, di cui si conservano ancora oggi le fondamenta: una grande esedra semicircolare a meridione della Via Sacra, poco dopo l’ingresso al recinto. Quest’opera è meno significativa ai fini dell’indagine sui Bronzi di Riace poiché Pausania l’attribuisce a due artisti di Tebe:

Vicino al cavallo vi sono altri doni degli Argivi, che furono condottieri di quelli, che insieme con Polinice andarono contro Tebe, Adrasto di Talao, Tideo di Oeneo, i discendenti di Preto, Capanèo di Ippono, Eteoclo d’Ifi, Polinice, e Ippomedonte figlio delle sorelle di Adrasto: vicino è stato fatto il carro di Anfiarao, e Batone, che sta sopra di esso per guidare i cavalli, e d’altronde attinente per la parentela ad Anfiarao: l’ultimo di loro è Aliterse. Queste sono opere d’Ipatodoro, e di Aristogitone, e le fecero come gli Argivi stessi dicono colle vittorie, che in Oenoe Argiva essi e gli alleati Ateniesi sopra i Lacedemonj riportarono. Per questa stessa azione (a mio credere) dedicarono gli Argivi quelli ancora dai Greci chiamati Epigoni.

Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” X.10.2

CHI REALIZZÒ I BRONZI, DOVE, E QUANDO?

Secondo Castrizio (che lo riprende dalle ipotesi del 1986 di Sandro Stucchi, cfr. prossimo capoverso) l’autore sarebbe il grande bronzista Pythagoras, meglio noto come “Pitagora reggino” o “Pitagora di Reggio”, scultore attivo tra il 480 e il 450 a.C. circa, nel Peloponneso e in Magna Grecia. E attraverso la sua “bottega” sarebbe autore di entrambi, malgrado le incongruenze*.

I due Bronzi di Riace, come detto, farebbero parte di un più esteso gruppo statuario, quello dei “Fratricidi”, di cui ci darebbero notizia sia il polemista cristiano Taziano l’Assiro, vissuto nel II Sec. d.C. (autore della celebre utopia in cui tenta di armonizzare “le avventure di Gesù” descritte sui quattro Vangeli, cfr. il mio libro Cerco il Figlio pagg. 55, 161, 321, 455), sia probabilmente il poema epico “Tebaide” di Publio Papinio Stazio, pubblicato all’epoca di Domiziano (ca. 92 d.C.: a parere di Castrizio, Stazio sarebbe stato ispirato dalla visione delle cinque statue).

NOTA (*) — La prima incongruenza è il trentennio che stilisticamente intercorre fra l’una e l’altra, una seconda è di natura non artistica ma tecnica: per esempio nel “Bronzo A” (anche detto “il Giovane”) alcune porzioni dei riccioli della barba sono fabbricate a parte e poi saldate (come nel celebre “Cronide” di capo Artemisio, statua in bronzo databile al 490/470 a.C. e conservata nel Museo archeologico nazionale di Atene, ritrovata anch’essa in fondali marini, quelli antistanti capo Artemisio, nell’odierna Eubea: anch’essa di autore incerto, ma da alcuni attribuita allo stesso Pythagoras), mentre nel “Bronzo B” (il “Vecchio”) i riccioli sono colati in un solo pezzo. Ma le incongruenze sono assai più numerose — un esaustivo compendio è presente più avanti, ndr.

Sandro Stucchi, primo a proporre Pythagoras

Più che nell’uso dell’avorio per il bulbo oculare per renderne il colore del bianco latte, il desiderio estremo di imitare la realtà naturale è dato dalla presenza delle orecchie sotto i boccoli che le nascondevano completamente: qui più che la realtà delle orecchie, l’artista ha voluto riproporre esattamente il loro volume sotto la massa dei capelli, in modo che questi scendendo dai parietali trovassero l’esatta caduta accanto ai padiglioni auricolari. La presenza degli orecchi non è quindi un’inutile sovrabbondanza, ma il tocco reale dell’artista, al quale non basta il rendimento arioso delle ciocche a tortiglione, ma che vuol fare intendere anche che cosa si nasconda dietro a loro.

Sandro Stucchi, 1986

Sandro Stucchi (1922–1991) è stato un grande nome dell’archeologia italiana. Dal 1956 insegnò archeologia e storia dell’arte greca e romana all’università di Urbino, rimanendovi fino al 1976, anno in cui passò all’università di Roma La Sapienza. Oltre che dei Bronzi di Riace si occupò di ritrovamenti come la villa romana di Lucinico, ma la sua attività annovera oltre 150 lavori, di cui almeno una settantina quelli concernenti gli scavi dei siti archeologici libici di Cirene e Leptis Magna: Stucchi fu infatti direttore della missione archeologica italiana in Libia per oltre trent’anni, riavviandola dopo la parentesi della guerra e conducendola fino alla morte nel 1991.

Secondo Stucchi, i Bronzi di Riace rappresenterebbero entrambi l’eroe locrese Eutimo (cfr. S. Stucchi, Nuove osservazioni sulle statue bronzee di Riace, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti” XLIII, 1986, pagg. 99–102; Le due statue di bronzo dal mare di Riace. Una revisione, in “Atti dell’Accademia Nazionale dei Lincei, Rendiconti” XLI, 1986, pagg. 111–135). Seguendo il mito, Eutimo, figlio di Asticle locrese, dopo aver vinto negli agoni di Olimpia nella specialità del pugilato durante tre edizioni, avrebbe debellato il demone Alybas che terrorizzava gli abitanti di Temesa, città di dubbia identificazione (citata in Omero, Licofrone, Strabone, Tito Livio e Plinio ma mai ritrovata) e che Strabone situava sul Tirreno cosentino. Tale demone sarebbe stata la nemesi di Polite, compagno di Ulisse, lapidato dei cittadini di Temesa in seguito alla violenza da lui commessa ai danni di una donna locale, e abbandonato insepolto sulla spiaggia. Per vendetta, Alybas avrebbe reclamato il sacrificio annuale di una fanciulla.

L’ipotesi di Stucchi è che il “Bronzo A” rappresenti Eutimo di Locri ritratto quale eroe guerriero vincitore a Temesa: la statua sarebbe opera dell’eccelso scultore Pitagora di Reggio e la sua realizzazione sarebbe avvenuta poco dopo il 470 a.C., al termine dei successi di Euthymos alle Olimpiadi. Il “Bronzo B”, invece, raffigurerebbe… lo stesso Eutimo di Locri, stavolta presentato come un pugile, eroizzato dopo la morte. Questa statua sarebbe opera di un artista magnogreco che avrebbe operato poco prima del 425 a.C..

Nel caso di Eutimo l’eroizzazione sarebbe avvenuta quando questi era ancora in vita: secondo una notizia di Plinio il Vecchio tratta dagli “Aitia” (opera del 280 a.C.) del poeta Callimaco di Cirene (cfr. Nat. Hist. VII.152 = Callimaco fr. 99 Pf.), le due statue che Eutimo possedeva a Locri e Olimpia — ossia quelle che oggi chiamiamo Bronzi di Riace — furono danneggiate nel medesimo giorno da un fulmine: in risposta a questo prodigio, che aveva destato grandissima meraviglia come segno del favore degli dèi, la Pizia ordinò di sacrificare al pugile, sia mentre questi era ancora in vita, sia poi da morto.

Si tratta del primo caso di eroizzazione di atleta a noi noto del mondo antico e non è improbabile che esso abbia avuto origine per iniziativa di Eutimo stesso: numerose caratteristiche del suo personaggio rimandano infatti alla figura di Eracle (in particolare la lotta contro il dio fluviale Acheloo), analogamente a quanto si racconta per altri atleti che presero Eracle come modello: Milone di Crotone guidò i suoi concittadini all’assedio di Sibari vestendo la leonté e con in mano la mazza, mentre Teogene di Taso, altro lottatore famoso dell’antichità, proclamava di essere figlio dell’eroe (Diodoro, XII.9.6; Pausania, VI.11.2).

Stucchi offre anche un responsabile per la presenza delle opere a Riace: Pirro, grande collezionista di capolavori, avrebbe depredato le statue in Italia e poi, dopo la sconfitta di Maleventum con i Romani nel 275 a.C., nella ritirata da Locri all’Epiro, il naufragio.

L’attenzione è attirata dal saccheggio di Locri da parte di Pirro, per le circostanze che hanno accompagnato questa azione. Dalle ricostruzioni storiche sappiamo che Locri si alleò a Pirro dopo la battaglia di Eraclea; che in città vi era una guarnigione di Pirro e anche un suo atelier monetale dal 280 a.C.; che infine Pirro al ritorno dalla sfortunata impresa in Sicilia sbarcò a Locri e da qui preparò il suo ritorno in patria nello stesso 275 a.C., non prima però di aver compiuto vari misfatti secondo racconti di Tito Livio e di Dionigi di Alicarnasso: tra altre gravi ingiurie che inferse alla città di Locri, la spoliazione dei tesori del Santuario di Proserpina rimasti intatti fino a quel giorno e il conseguente carico di denaro e anathémata, quindi anche statue, sulle navi. Ma fatta poca strada verso l’Epiro, una burrasca fece affondare una parte della flotta ed egli, inteso questo come un segnale divino, fece riconsegnare a Locri denaro e anathémata che erano stati asportati.

Sandro Stucchi

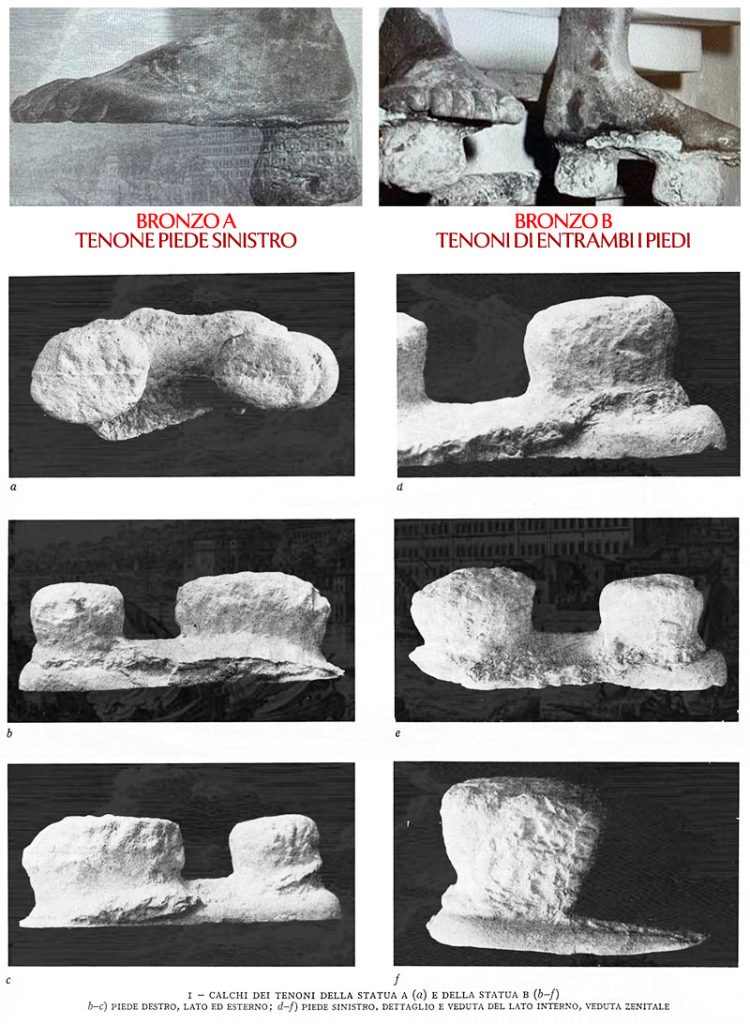

L’asportazione delle statue da Locri da parte di Pirro fu operata con ogni cura, scalpellando le basi per mantenere intatti i tenoni che si sono conservati in modo eccellente. Fulvio Nobiliore, alla presa di Ambracia, la capitale di Pirro, nel 186 a.C., portò via quasi mille statue che il re epirota aveva raccolto da varie parti del mondo greco. La sua spoliazione di Locri, e in particolare l’asportazione delle due statue di Eutimo, rientra nell’idea di riportare comunque in patria i segni di una vittoria, per dimenticare i trascorsi negativi della campagna in Sicilia. Le due statue di Eutimo, quindi, ad Ambracia avrebbero aumentato il numero delle opere d’arte, ma avrebbero ricordato chiaramente anche una vittoria degli Epiroti sulla città bruzia.

Tuttavia la presenza delle statue in Italia già all’inizio del III Sec. a.C. è troppo in anticipo sulle razzie dei Romani in Grecia (cominciate più di un secolo dopo): presuppone che le opere nacquero nella penisola e ivi rimasero, non mettendo mai i loro bronzei piedi nell’Ellade — e se è per questo nemmeno a Roma, dove Pirro non giunse mai —. Mentre invece sappiamo per certo, dalle terre di fusione, che furono forgiate nel Peloponneso nord-orientale, fra Argolide e Megaride.

Sempre un problema di cuffie

Anche Stucchi, come Moreno, inciampa nel… rotto della cuffia. Per la sua ricostruzione avrebbe un valore probante la cuffia presente sotto l’elmo del “Bronzo B”, che sarebbe stata tipica dei pugili. Osservando, però, il copricapo dei pugili, come risulta per esempio nella statua dell’atleta Amelung, si può notare come tale elemento appaia iconograficamente molto diverso da quello ipotizzabile per il “Bronzo B”, con due lembi laterali molto lunghi.

A svilire del tutto le sue pur sensate ipotesi c’è poi il fatto che a sostegno delle identificazioni Stucchi, in un post-scriptum, dichiari che le analisi sulle terre di fusione delle due statue indicherebbero come possibile area della fusione «la Calabria nord-occidentale» (l’area di Temesa): affermazione smentita proprio dalle analisi chimiche per entrambe le sculture, che riportano irrefutabilmente al Peloponneso orientale.

[…] un caschetto di pelle rinforzato da strisce di cuoio, con sottogola e con falda paranuca, caratteristica degli atleti, e in particolare dei pugili, in allenamento. Esempi di caschetti di questo genere, conosciuti come amphotides, ci sono pervenuti in diverse varianti dall’antichità, sia in rappresentazioni a tutto tondo che su ceramica. Mi pare quindi evidente che la figura calzasse un caschetto da allenamento posto tra la capigliatura e l’elmo rialzato.

Sandro Stucchi

Tuttavia, come si può vedere dalle pitture vascolari, gli amphotides avevano un aspetto diverso, e il paranuca era molto più accentuato, arrivando fino a metà collo.

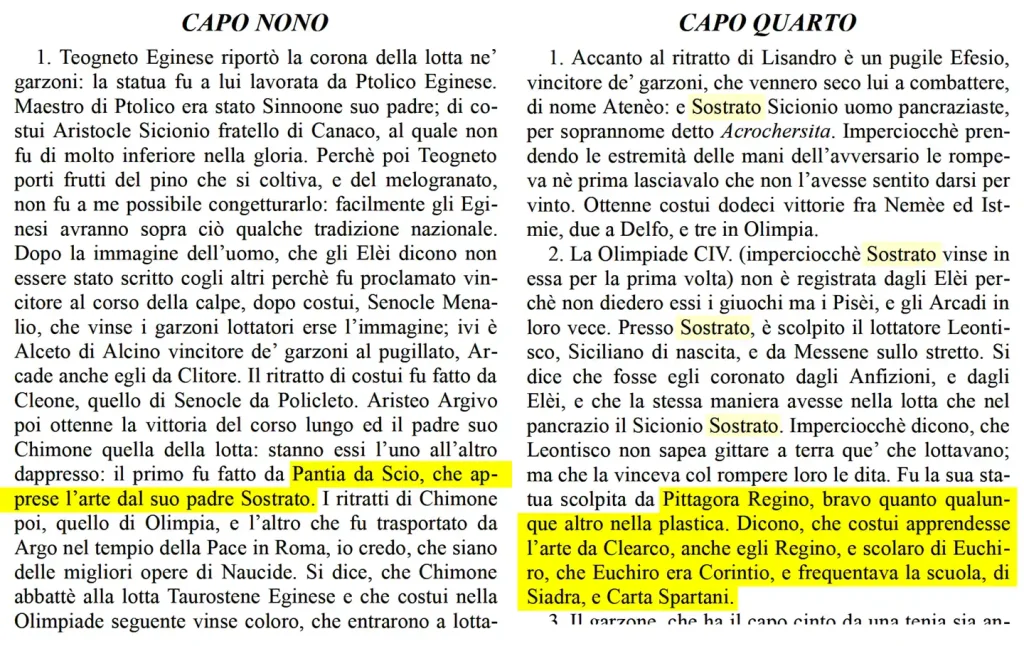

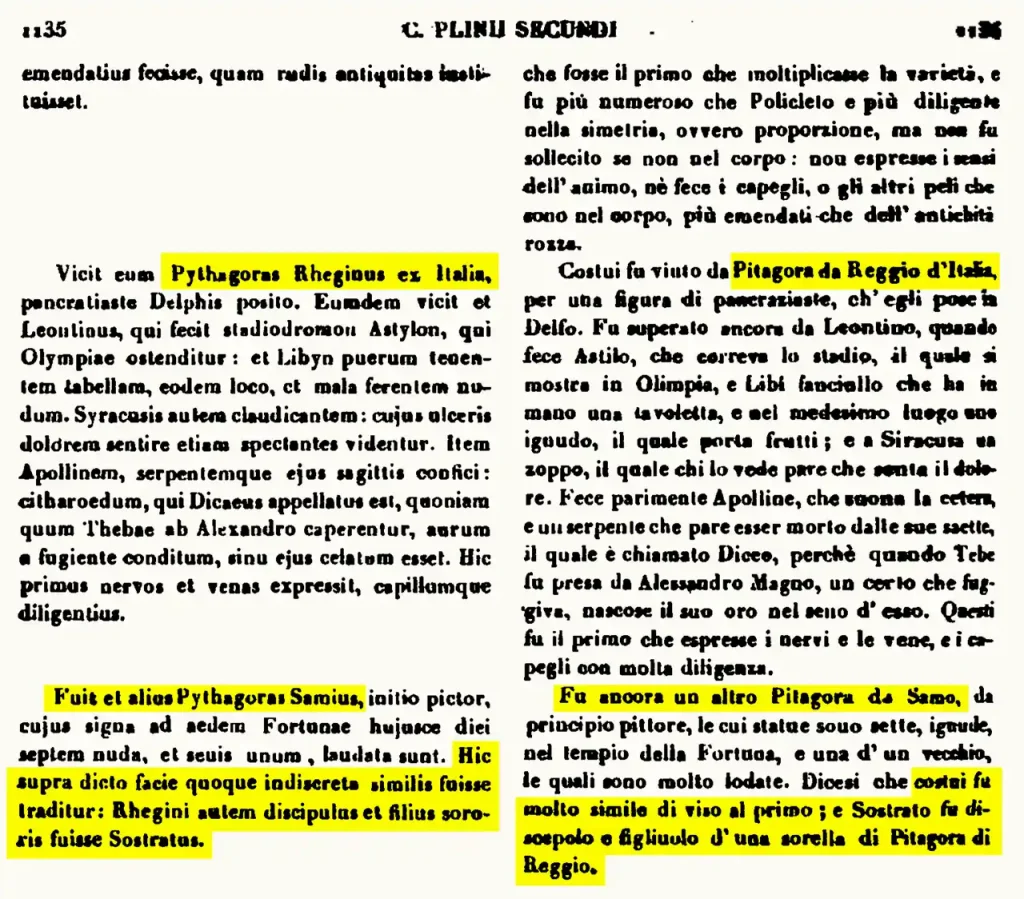

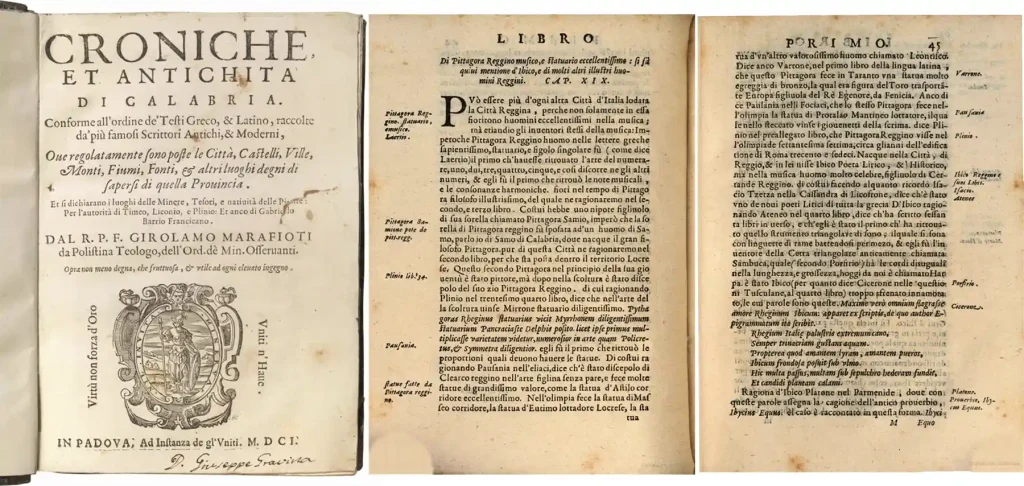

Sulla vita di Pythagoras si fa una gran confusione (altro caso di miraggi accademici in cui gli scultori si sdoppiano). Già la fonte romana più antica, Plinio il Vecchio, oltre a postdatare in avanti di molti decenni i grandi bronzisti (Alcamene, Agelada, Pythagoras, Policleto, Mirone: tutti attribuiti al finire del secolo), scambia il Pitagora di Reggio con un “secondo Pitagora nato a Samo” e salta di palo in frasca con un Sostrato figlio della sorella del primo Pitagora; sulla base della statua del pugile Eutimo ritrovata a Olimpia, la firma è “Pitagora di Samo”; molti studiosi identificano un altro Pitagora di Samo scultore (è sempre così, con gli studiosi: quando la cronologia è troppo lunga o gli autori antichi dimostrano di aver alzato il gomito mentre scrivevano, «ce ne doveva essere un altro con lo stesso nome» e il problema sparisce, succede perfino coi Vangeli dove le donne di nome Maria si moltiplicano come i virus, e per gli “studiosi” è normale, anche fra sorelle); su ben tre enciclopedie — Wikipedia, Enciclopedia Britannica e Treccani — si legge che Pythagoras nacque forse a Samo e si trasferì da esule (immigrato, diremmo oggi) con tutta la famiglia in Magna Grecia dopo le Guerre Persiane. È possibile che lo scultore fosse solito firmarsi proprio così, “Pitagora di Samo”, in osservanza alle proprie origini, e che sia stato questo a generare tutto il qui pro quo. Anche perché sfortuna ha voluto — nel senso proprio greco del termine: colpa delle tre dispettose sorellacce Cloto, Làchesis e Àtropos, le Moire — che nell’antichità ci fosse un omonimo di gran lunga più celebre: il Pitagora di Samo filosofo, attivo mezzo secolo prima. La cosa data da tutti per scontata è che il Pitagora bronzista visse a Rhégion, l’odierna Reggio Calabria, fiorente città della Magna Grecia, almeno a partire dal 496 a.C., al tempo del tiranno reggino Anaxilas; in riva allo Stretto sarebbe divenuto discepolo di Clearco/Learco di Reggio, fantomatico scultore greco antico*.

NOTA (*) – L’unica fonte di notizie riguardo a Clearco di Reggio è il solito Pausania (Guida della Grecia III.17.6), il quale dice che una statua di lui, rappresentante Zeus Hypatos (altissimo), era nel tempio di Atena Chalkioikos a Sparta. La statua era di bronzo, ma non fusa, bensì fatta di tanti pezzi inchiodati fra loro: e secondo Pausania era la più antica statua di bronzo che esistesse. Se la testimonianza circa la tecnica è esatta, dobbiamo credere che Clearco appartenesse veramente a tempi molto antichi: in tal caso però sono da accogliere come dubbie le altre notizie aggiunte alla prima, che cioè Clearco avesse avuto come maestro, oltre ai mitici Dipeno e Scilli, anche Dedalo oppure Euchiro di Corinto, e come discepolo Pitagora di Reggio.

Da simile pochezza di fonti, qualcuno è riuscito addirittura a ipotizzare una “celebre scuola di scultura a Reggio” (!), finendo perfino su Wikipedia: arrivati sull’enciclopedia online, si possono leggere perle come una liberissima interpretazione delle parole di Plinio, in cui le statue di Pythagoras «respirano» (sic!), o l’ennesimo sdoppiamento di uno scultore, in base al quale Clearco a sua volta diventa allievo di un mai esistito Learco.

Questo per dire com’è ridotta la “ricerca”…

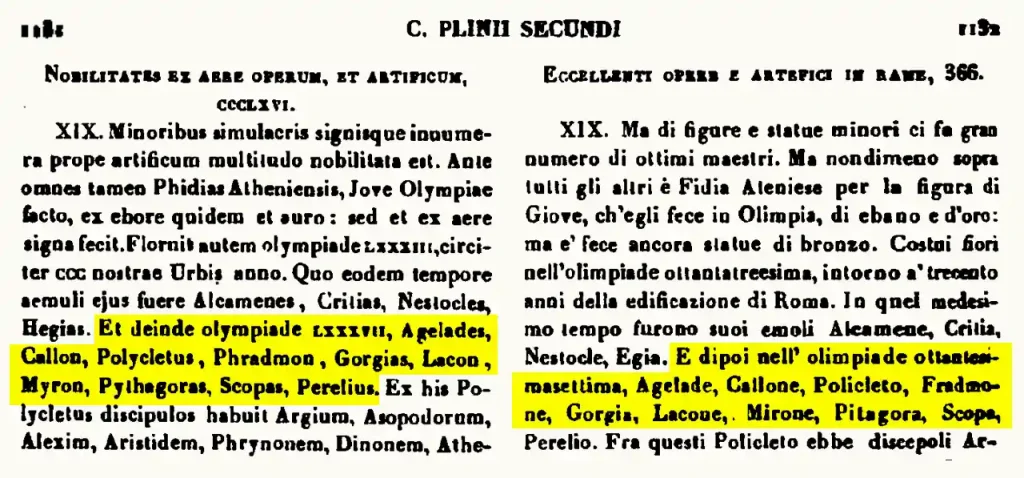

Nell’elenco dei migliori bronzisti greci di Plinio il Vecchio — il quale lo riprende da Senocrate di Sicione (III Sec. a.C.), “il padre della storia dell’arte” — a Pitagora Reggino viene assegnato un posto d’onore, accanto ad autentiche “star” come Fidia e Mirone; inoltre, riferendosi all’arte di Mirone, Plinio afferma: «[…] Lo superò Pitagora di Reggio in Italia col Pancratiaste dedicato a Delfi […]. A Siracusa fece poi uno Zoppo tale che anche a chi lo guarda sembra di sentire il dolore della sua piaga […]», e soprattutto, il passo decisivo per la supremazia tecnica di Pythagoras: «Hic primus nervos et venas expressit, capillumque diligentius (Pitagora fu il primo a riprodurre i tendini e le vene, e a trattare i capelli con maggiore diligenza)» (Plinio il Vecchio, Nat. Hist. XXXIV.59).

Il pensiero critico su scultura e pittura, formatosi in Grecia nel III Sec. a.C., è stato tramandato da Plinio il Vecchio nella Naturalis Historia. I giudizi critici che egli riferisce sono presi dai trattati della pittura e della scultura di Senocrate di Sicione (scultore della scuola di Lisippo) e di Antigono di Caristo, entrambi della prima metà del III Sec. a.C.. Prima di Senocrate tutte le arti erano pensate come prodotto d’ispirazione divina, per cui se ne tipizzavano le leggi in canoni di armonia e ritmo. A quest’ordine di leggi apparteneva anche il “canone” di Policleto della figura tetragona, cioè costruita secondo proporzioni numeriche di origine pitagorica (l’altro “Pitagora di Samo”, quello più famoso, il filosofo).

Dal pensiero estetico di Platone e Aristotele, Senocrate trasse alcune norme di giudizio. Poiché “l’arte è mimesi”, egli annotò il progresso nell’abilità tecnica dell’imitare la realtà; poiché “la bellezza ha carattere matematico” e “si identifica con la proporzione geometrica”, elencò diversi tipi di proporzioni; si occupò della bellezza come simbolo della moralità. Senocrate fissava l’attenzione agli aspetti dell’arte che avevano un rapporto con la tecnica: simmetria, ritmo, composizione prospettica, contrasto di colori, tono. Statica naturale di una statua, varietà delle immagini, difficoltà di rendere nel marmo o bronzo i capelli, delicatezza dell’esecuzione dei particolari: sono questi i criteri di giudizio di Senocrate.

Per prima cosa egli suggerisce di non curarsi degli scultori anteriori a Policleto, “quelli che fanno le statue poggianti su una sola gamba”. Poi è tutto un rincorrersi di vizi e virtù: Policleto usa proporzioni tozze, Mirone le ha migliorate; Mirone sorpassa Policleto per varietà ma non sa rendere i capelli; Pitagora migliora la fattura dei capelli, rappresenta nervi e vene, e ha trovato un rapporto tra simmetria e ritmo. Infine, senza alcuna remora di sbandierare piaggeria, secondo Senocrate il numero uno è il suo maestro Lisippo (ultimo tra i grandi maestri della scultura greca classica, attivo dal 372/368 a.C. fino alla fine del IV Sec. a.C.), che sa rappresentare perfettamente i capelli e la sua esecuzione è curata nei minimi dettagli.

Pitagora viene indicato dunque come il primo scultore ad avere una cura minuziosa di particolari come capelli, tendini e vene, un’attenzione che è tipica dello “stile Severo” e che non riguarda il minuto particolare fine a sé stesso ma la struttura dell’anatomia umana indagata come un tutto organico. È esattamente ciò che si vede nei due Bronzi di Riace, nei quali la cura e precisione dei dettagli (vediamo riprodotte fedelmente anche cose assurde come le pellicine delle unghie) lascia l’osservatore sbalordito non meno del sorriso di Monna Lisa. Si può in ogni caso affermare che il motivo di arterie e vene sembra già conosciuto e diffuso all’inizio del V Sec. a.C.: le vene non sono visibili soltanto nella statua dell’Auriga di Delfi e in quella del Cronide di capo Artemisio, ma anche in alcuni frammenti di statue di bronzo a Olimpia.

Pythagoras come detto avrebbe realizzato la statua del pugilatore Eutimo di Locri, per la vittoria conseguita nel 472 a.C. (cfr. Pausania il Periegeta, “Guida della Grecia” VI.6.2), che lo stesso Castrizio nel 2000 aveva proposto come l’«eroe» raffigurato nel “Bronzo A” (cfr. Daniele Castrizio, “I Bronzi di Riace. Ipotesi ricostruttiva”, Reggio Calabria 2000). Avrebbe fra l’altro realizzato, secondo il resoconto che Pausania fa nel VI libro della sua Guida, diverse statue di altri atleti olimpici: il lottatore Leontisco di Messina, vincitore nel 456 e 452 a.C. (VI.4.3); Protolao di Mantinea (VI.6.1); Dromeo di Stinfale (VI.7.10); Astilo di Crotone (VI.13.1); Mnasea di Cirene libico, vincitore nel 456 a.C. (VI.13.7); Cratistene di Cirene, vincitore della corsa coi carri (VI.18.1). Per il figlio di Mnasea, Cratistene, Pitagora eseguì una quadriga bronzea; a Taranto in epoca romana esisteva ancora la sua pregiata Europa sul toro, celebrata da Varrone (De lingua latina V.31) e da Cicerone (In Verrem IV.60.135), vista anche da Taziano l’Assiro (Adversus Graecos 33); Siracusa possedeva un celebre Filottete ferito/zoppicante; non sappiamo dove sia stato posto un Perseo, ricordato retoricamente da Dione Crisostomo (Orat. XVII.10); l’unico simulacro divino di Pythagoras sembra esser stato quello di Apollo che uccide il Pitone, secondo la leggenda delfica: Plinio lo menziona senza dire ove fosse. Per dovere di cronaca bisogna dire che nessuna delle sue opere è oggi identificabile con sicurezza; solo possiamo vedere in lui un (eccelso) bronzista dello “stile Severo” peloponnesiaco; «da quanto possiamo intravedere nella tradizione, Pitagora Reggino fu uno dei poderosi innovatori che avviarono la scultura alla soluzione dei problemi di forma, per raggiungere il “grande stile” del V Sec. a.C.: egli realizzò nelle statue temi di movimento e d’espressione quali nell’età arcaica solamente la pittura o il rilievo avevano tentato» (M. Bieber in Thieme-Becker, Künstler-Lexikon, XXVII, Lipsia 1933, p. 481 e segg.).

Esule a Rhégion o nativo della città, Pythagoras era già certamente da un paio di decenni (496 a.C.) in Magna Grecia, quando Eschilo offrì al pubblico di Atene la propria versione del mito dei Sette contro Tebe (467 a.C.): il che in un certo senso “costringe” ad avvalorare l’ipotesi che lo scultore avesse attinto alla tradizione creata dal magnogreco Stesicoro.

LE TAPPE DEL GRUPPO STATUARIO DI PITAGORA REGGINO

Innanzitutto, la terra di fusione rinvenuta all’interno dei due celebri Bronzi oggi conservati al Museo di Reggio Calabria attesta in modo incontrovertibile che le opere furono realizzate nell’area di Argo, nel Peloponneso, dove Eteocle e Polinice venivano venerati nel mito fondativo. La prima prova, poi corroborata da successivi affinamenti e analisi, fu presentata nel novembre 1995 in un convegno all’Accademia dei Lincei a Roma (autori G. Lombardi e P.L. Bianchetti della Sapienza, M. Vidale dell’Istituto Centrale del Restauro, con la collaborazione di geologi greci). Il che spazza via buona parte delle altre teorie sull’origine dei Bronzi (attica, ateniese, “calabrese”, addirittura siciliana, etc.). Successivamente altri studiosi si sono spinti ad affermare che le terre di “A” e quelle di “B” erano state prese «da cave distanti appena duecento metri» — affermazione cui chi scrive reagisce con un’alzata di sopracciglio e un sorrisetto (ma immagino reagisca così lo stesso Castrizio).

Durante la guerra contro Mitridate, re del Ponto, e poi ancora nel corso della guerra civile tra Mario e Silla (entrambe nella prima metà del I Sec. a.C.), Argo e Atene vennero saccheggiate dai Romani, che portarono a Roma le opere d’arte più significative. Celebri anche le successive razzie di Lucio Mummio e Nerone.

La vittoria di Mummio distrusse sì Corinto, ma al tempo stesso portò via disordinatamente i bronzi da molte città della Grecia.

Plinio il Vecchio, “Naturalis Historia” XXXIV.12-36

Durante l’edilità di Marco Scauro ci furono ben 3 mila statue sulla scena di un teatro provvisorio. Mummio, soggiogata la Grecia, ne riempì la città [di Roma]. Molte statue portarono anche i Luculli.

Come detto, secondo Castrizio è possibile che quando nel 92 d.C. il poeta Stazio scrisse la sua Tebaide avesse a mente (o vide coi propri occhi) una qualche testimonianza artistica trafugata in Grecia che faceva riferimento al Ciclo Tebano.

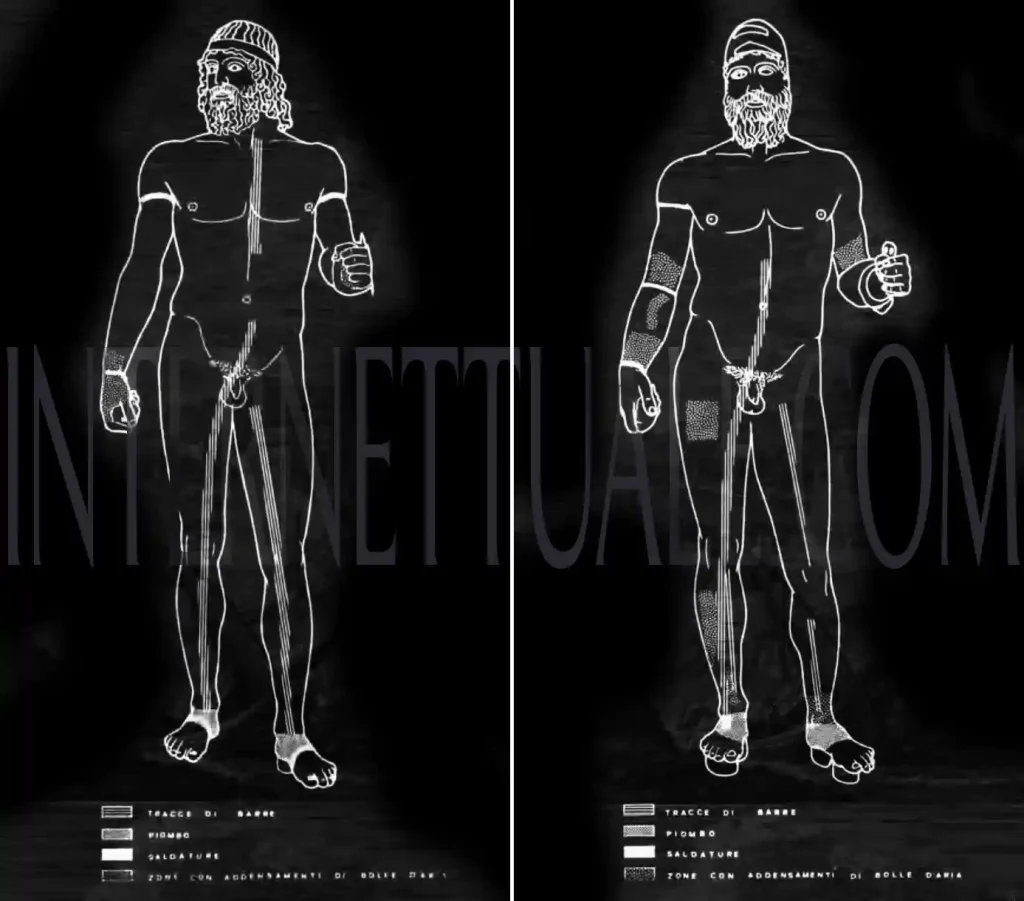

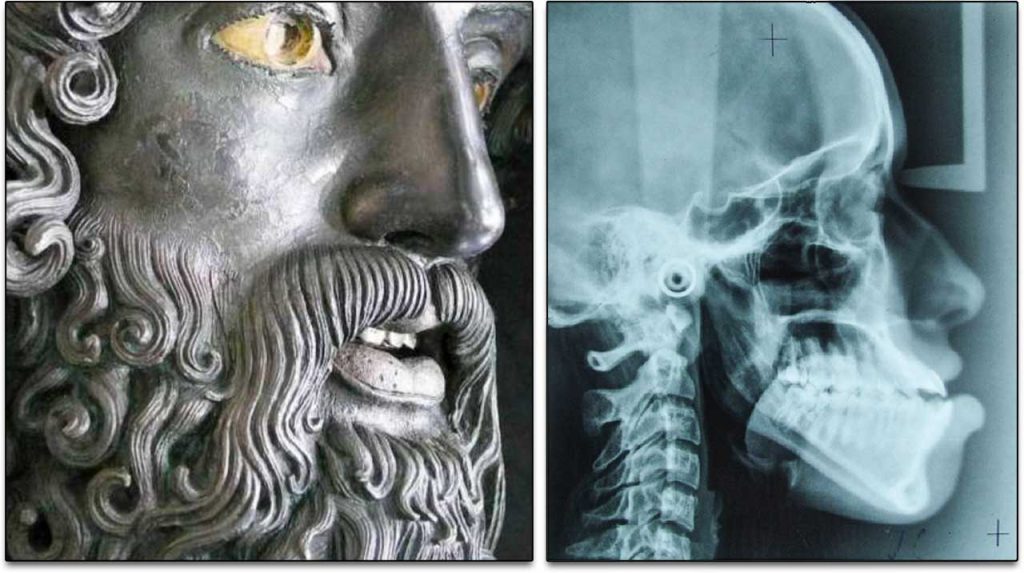

La “Statua B” ha un braccio interamente modificato e rifuso, probabilmente quattro o cinque secoli dopo la sua originaria realizzazione. Forse la statua fu modificata appositamente per assomigliare il più possibile alla “Statua A”, oppure accadde un danneggiamento di qualche altro tipo (una caduta). L’antico restauro coinvolse altri aggiustamenti (per es. alle labbra). Le analisi della terra contenuta nel braccio sostituito e della lega di rame utilizzata, inoltre, rivelarono che la sostituzione del braccio era avvenuta in un luogo diverso da quello della fabbricazione, probabilmente nella Grecia del nord oppure a Roma. Anche il “Bronzo A” subì interventi, ma di minor portata.

Riguardo al colore originario di queste due statue sappiamo che erano sicuramente policrome per la presenza di rame, argento, quarzo e pietra. Hanno particolari in altri materiali: labbra e capezzoli in rame, bulbi oculari in calcite e avorio; iride in pasta di vetro; caruncola lacrimale in pietra rosa. Quest’ultimo dettaglio è di rilievo, poiché soltanto nei due Bronzi e nel celebre Auriga di Delfi, fra le statue grecoantiche arrivate fino a noi, sono presenti caruncole lacrimali realizzate ad hoc. (Se si prova a fare una ricerca, il web è pieno della notizia “i Bronzi di Riace sono le uniche statue al mondo dotate di caruncola lacrimale”. Be’, è falso.)

Considerando il colore simile a quello dell’elettro della lega di rame con una elevata quantità di stagno, si può ipotizzare che le due statue fossero rappresentate con i capelli biondi, mentre il corpo fu scurito mediante l’uso del “fegato di zolfo” (polisolfuro di potassio). Il “biondo” è il colore reso dal termine greco xanthos usato nelle fonti letterarie, che in latino è fulvus, quindi un biondo rossiccio. Fu probabilmente per mascherare le aggiunte e i difetti dell’antico restauro che i Bronzi furono ricoperti dallo strato di vernice allo zolfo, di cui è stata studiata la patina rimanente, che li rese simili ai bronzi di Corinto, di colore nero lucido.

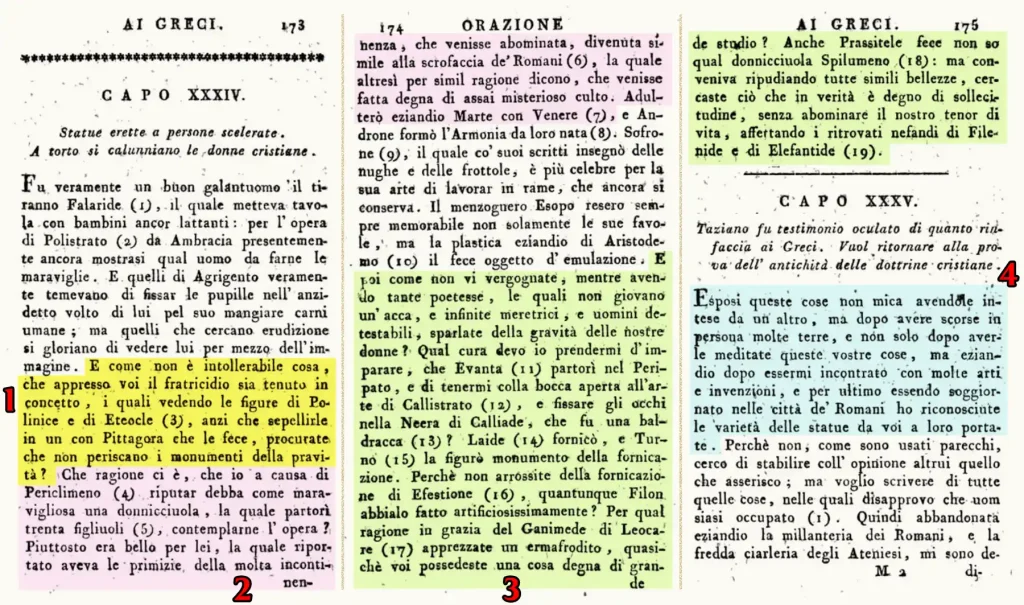

Attorno al 165/170 d.C. il retore cristiano Taziano (Discorso ai Greci §33 e segg.) cita statue e gruppi statuari dell’arte greca come esempi dell’immoralità dei pagani; egli scrive che «peggiori dei loro costumi sono le produzioni artistiche dei Greci, fatte per smania di gloria» e fra gli altri cita — per denigrarlo — Pythagoras come scultore dei “fratricidi Ettore e Polinice”, affermando alla fine di aver visto tutte queste statue durante i suoi viaggi «nelle città dei Romani», al cui patrimonio culturale i Greci avevano contribuito.

Infatti non è difficile che il fratricidio sia tenuto in onore presso di voi, che, vedendo le statue di Polinice e di Eteocle, non distruggete il ricordo di quell’infamia, seppellendole con il loro autore Pitagora.

Taziano, “Adversus Graecos” 34 (trad. di A. De Franciscis)

Taziano conosceva anche l’Europa sul toro, altra opera di Pythagoras celebre nell’antichità. Quella del Siro è ritenuta la più preziosa testimonianza delle opere greche (o meglio: trafugate in Grecia!) effettivamente presenti a Roma e nelle altre città romane nell’antichità imperiale.

Per i restanti diciotto secoli, fino al ritrovamento in mare a Riace nel 1972, abbiamo il silenzio assoluto delle fonti. Disponiamo solo di una piccola, debole traccia di natura archeologica.

Si tratta di un frammento di una grossa parete di “pithos” tardoantica, ancora posta tra la mano destra e la coscia del “Bronzo A”, rilevata durante uno dei restauri alle statue: secondo Castrizio (ma teorizzato già da H. Weinstock, “Ein Torso in Brüssel und Riace B”, pagg. 85-86 in Bulletin des Musées Royaux d’Art et d’Histoire, Bruxelles LXIV, 1993), essa permette di ipotizzare un ultimo viaggio dei Bronzi, da Roma verso Costantinopoli, quando Costantino il Grande, agli inizi del IV Sec. d.C., trasferì nella nuova capitale dell’impero l’intera collezione di opere d’arte che si trovava a Roma. La testimonianza del trasloco sarebbe contenuta nel Libro II della celebre raccolta di epigrammi “Antologia Palatina”, dedicato alle statue dello Zeuxippos, il vasto ginnasio pubblico di Costantinopoli dotato di terme, costruite a partire dal 196 d.C. sotto Settimio Severo, dove forse anche i Bronzi erano destinati a essere esposti.

L’Antologia Palatina, in ogni caso, fu compilata a Bisanzio intorno alla metà del X Sec. e costituisce una copia arricchita della perduta antologia epigrammatica compilata da Costantino Cefala alcuni decenni prima (verosimilmente, fra l’880 e il 902): in ritardo di parecchi secoli sugli eventi in questione.

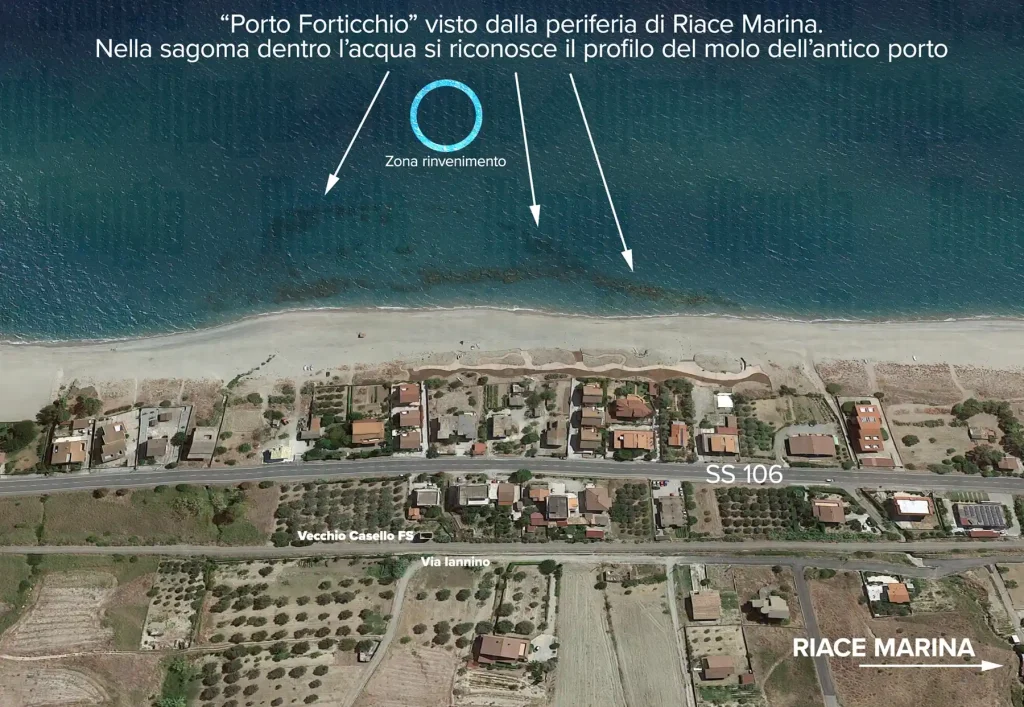

La ricostruzione del prof. Castrizio si conclude con un naufragio: in occasione dell’ultimo viaggio dei Bronzi da Roma verso Costantinopoli la nave oneraria che li trasportava, in prossimità del Porto di Kaulon/Kaulonia (oggi Porto Forticchio, in Località Agranci di Riace) venne investita da una mareggiata e andò a sbattere sulla diga foranea, disperdendo il suo carico.

* * * *

Fin qui la prima parte della “teoria Castrizio”, che ricostruisce in maniera convincente la nascita, il significato artistico e i primi secoli di vita delle due meravigliose opere bronzee. E che si ferma al particolare del naufragio per giustificarne la presenza nel fondale marino di fronte a Riace: le due statue rimangono sommerse per circa sedici secoli, finché nel 1972 vengono rinvenute dai sub.

L’ultimo libro del prof. Castrizio sul tema è disponibile qui.

In conclusione, Daniele Castrizio non “inventa” nulla (nel senso che non “tira fuori da zero” delle ipotesi originali: i Sette sono di Moreno, Pythagoras viene da Stucchi, l’ultimo viaggio Roma-Costantinopoli da Weinstock, etc.), eccezion fatta per la kynê, acutezza di sguardo che gli proviene dall’attività di insigne numismatico; però ha il merito di non dare nulla per scontato e, confidando nella propria cultura sterminata e multidisciplinare, spacca il classico capello in quattro sulle tesi di altri e giunge a un costrutto teorico che sta in piedi meglio di qualsiasi altro.

Un po’ come i giapponesi nel Novecento (e i cinesi oggi, meno bravi), che andavano all’estero a osservare le tecnologie nate in Occidente e una volta tornati a casa le rifacevano meglio.

LA SECONDA TEORIA: DAL MEDIOEVO A OGGI

È a questo punto che, per mio puro divertissement — ripeto, senza pretese —, si innesterebbe molto bene la seconda teoria, quella del prof. Giuseppe Roma.

Perché tanto per cominciare lascia assai perplessi il ragionamento che due statue del peso di ben 400 kg cadauna si adagino sul fondale marino “una accanto all’altra” nel corso di una tempesta e/o mareggiata (tale da causare il naufragio), in un tratto di mare già sferzato di suo da forti correnti, e per giunta a poche decine di metri dalla riva (quando non a riva, in funzione dell’epoca), zona in cui una nave da carico tale da poter trasportare le due pesantissime statue (e chissà cos’altro) avrebbe difficilmente potuto transitare.

Un carico prezioso che affonda o viene gettato in mare vicino alla terraferma (la profondità alla quale sono stati trovati i Bronzi era di appena sei metri) e non viene successivamente recuperato o dai probabili sopravvissuti o dall’armatore della nave — che plausibilmente è addirittura un imperatore? Quante possibilità ci sono che due statue gettate in acqua durante una tempesta vadano a posizionarsi a meno di mezzo metro l’una dall’altra (una distanza di gran lunga inferiore alla loro altezza) o, ancora, se si dà credito al naufragio, quante probabilità sussistono, per una nave che affonda e/o resta sospesa per la presenza di affioramenti rocciosi, che il carico (ammesso che trasportasse solo le due statue) si depositi in maniera così perfettamente ordinata, come si vede dal disegno?

Dal canto loro, i “230 metri” di distanza dalla battigia del 1972 sono da rivedere completamente in funzione dell’epoca. L’erosione costiera è continuata in seguito e continua ancora oggi su tutta la costa jonica reggina, come testimoniano le odierne carte dell’evoluzione della linea di costa anche nel tratto che interessa il territorio dell’attuale Comune di Riace. È certo, quindi, che la linea di costa nell’antichità fosse molto più avanzata rispetto all’attuale: forse la scogliera oggi sommersa era quasi a riva e addirittura emergente. (E magari è… ciò che resta del perduto porto di Kaulon/Kaulonia, stando alle ricostruzioni di Castrizio e di numerosi altri studiosi.)

La scogliera andrebbe accuratamente indagata. Ma non si è mai fatto.

Le statue giacevano sotto circa 6 metri di acqua, sotto uno strato di 1 metro di sabbia grossa di origine marina, ed erano posate su un livello di ghiaia fluviale, che a sua volta ricopriva un banco di sabbia fine spesso 1 metro e che il Lamboglia identifica come «un’antica spiaggia emersa, anteriore all’età storica».

Estrapolando dati noti, il calcolo del sollevamento del mare ci darebbe per il livello medio del Mediterraneo, nel periodo considerato, un innalzamento massimo di circa 3,50 m (1,50 mm per anno). Dall’analisi dei resti archeologici sappiamo peraltro con sufficiente sicurezza che l’innalzamento del mare calabrese è stato, fra l’età ellenistica e oggi, non di molto superiore a 1 metro (cfr. G. Schmiedt, Il livello antico del Mar Tirreno. Testimonianze e resti archeologici, Firenze 1972, specie pp. 212-214, e la parte quarta dello stesso volume: M. Caputo-L. Pieri, Innalzamento eustatico del livello marino nel Mediterraneo, pp. 307-316). Però tutto questo nulla ci dice sulle fondamenta dell’eventuale porto e sulla “organizzazione idrogeologica” del suo bacino di insediamento.

Immagine tratta da “Shoreline Evolutionary Trends Along Calabrian Coasts: Causes and Classification”, Giandomenico Foti, Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Ordinario di Archeologia Cristiana e Medievale dell’Università della Calabria, scomparso nel 2018 all’età di 70 anni, Giuseppe Roma ha avuto il merito di affrontare il tema del luogo di rinvenimento delle due celebri sculture in maniera decisamente nuova, pubblicando nel 2007 un saggio (“I Bronzi di Riace. Alcune considerazioni”), sotto forma di articolo per la rivista “Ostraka”, che stabilisce un collegamento tra le due statue e il culto dei santi Cosma e Damiano, protettori di Riace. Una lettura, quella di Giuseppe Roma, che mette insieme archeologia, storia, storia del cristianesimo, etnoantropologia, tradizioni locali, geomorfologia: un approccio globale degno dei grandi studi classici. E che ha il pregio di rispondere a tutta una serie di quesiti che fino a lui erano rimasti senza risposta.

Il succo della teoria si può riassumere nel modo seguente.

I Bronzi sono stati rinvenuti nei pressi di una scogliera oggi non affiorante, identificata da sempre dalla popolazione locale come lo “Scoglio dei santi Cosma e Damiano” e meta, nel mese di maggio, di una processione durante la quale viene trasportato il reliquiario che si immerge nel mare: ne consegue che le due statue erano venerate fin dai tempi antichi dalla popolazione del luogo.

Molti studiosi ravvisano nei santi Cosma e Damiano il corrispettivo cristiano dei Dioscuri.

Càstore e Pollùce (o Polideuce), personaggi della mitologia greca, etrusca e romana, gemelli generati insieme con Elena dall’uovo di Leda, congiuntasi con Zeus trasformato in cigno, conosciuti soprattutto come i “Diòscuri” (Διὸς κοῦροι = figli di Zeus), erano considerati protettori dei naviganti nelle tempeste marine e sempre uniti nel compiere le loro gesta. Ognuno di essi, poi, aveva una specificità: Castore era domatore di cavalli, Polluce era valente nel pugilato — curiosamente, proprio come Eutimo di Locri, uno dei soggetti candidati a identificare uno dei Bronzi —. Notiamo, sempre a titolo di pura curiosità, l’assonanza del nome Pollùce/Polideuce (in greco antico: Πολυδεύκης,Polydéukēs) con “Polinice” (in greco antico: Πολυνείκης,Polyneikēs), uno dei due eroi identificati dal prof. Castrizio quali soggetti raffigurati dai Bronzi.

Anche nei luoghi di culto dei Dioscuri veniva praticata l’incubatio (usanza magico-religiosa che consiste nel dormire in un’area sacra allo scopo di sperimentare in sogno rivelazioni sul futuro — “oniromanzia” — oppure di ricevere cure o benedizioni di vario tipo). E i Dioscuri erano stati venerati, fino alla chiusura del tempio, nel Foro Romano, centro politico, giuridico, religioso ed economico di Roma, oltre che centro nevralgico dell’intera civiltà romana: lo stesso luogo in cui plausibilmente erano esposti i Bronzi “di Riace”, stando alla ricostruzione di Castrizio, in seno al più ampio gruppo scultoreo dei “Fratricidi” di Pitagora Reggino.

Nel sito romano di Carsulae in Umbria il ruolo svolto dai due templi dedicati a Castore e Polluce (ruolo associato alla salute e alle cure, si pensi alla vicina San Gemini), viene ereditato direttamente dai santi Cosma e Damiano, la cui chiesa sorge nei pressi del Foro stesso, eretta per volere di papa Felice IV (526–530) nel Foro Romano riadattando strutture appartenenti al tempio della Pace e del Divo Romolo. Nella lunetta sovrastante la porta d’ingresso del sito di Carsulae, in un bassorilievo altomedievale, ai lati di una croce greca si osservano due figure nimbate, probabilmente i santi Cosma e Damiano, che recano in mano due ampolle su cui compaiono due stelle: proprio i Dioscuri a volte vengono rappresentati sotto forma di stelle. Le due stelle, raffigurate sopra tre personaggi in barca, sono dipinte già su un amphoriskos beotico a figure nere della fine del V Sec. a.C. proveniente dal Kabirion di Tebe (altro punto di congiunzione con la “teoria Moreno/Castrizio”) e, quindi, anche con il significato di divinità protettrici dei marinai. A Taranto verso la fine del IV Sec. vengono emesse monete in oro con i Dioscuri sormontati da stelle: anche i santi Cosma e Damiano vengono festeggiati dai pescatori e dai marinai della borgata di Sferracavallo a Palermo come santi protettori delle loro attività in mare e, in Calabria, da Cariati, centro abitato sulla costa jonica cosentina, i pescatori si recano alla festa dei santi Cosma e Damiano a Taranto.

I due culti, pagano e cristiano, si incontrano significativamente anche nella Locride e sul territorio dell’attuale Comune di Riace. Narra la leggenda che nella battaglia presso il fiume Sagra tra locresi e crotoniati (la datazione oscilla tra il 560 e il 535 a.C.) l’intervento dei Dioscuri fu decisivo per le sorti dello scontro a favore dei locresi, che erano schierati in numero esiguo (diecimila uomini), contro le soverchianti forze dei crotoniati (centotrentamila soldati). Strabone tramanda che i locresi, grati per la vittoria, innalzarono altari ai Dioscuri nei pressi del luogo ove si era svolta la battaglia. Nella stessa Locri, in contrada Marasà, l’archeologo Paolo Orsi rinvenne il gruppo scultoreo dei Dioscuri che decoravano il fronte occidentale del tempio, anche se non si è stabilito con esattezza quale fosse la loro precisa collocazione (cfr. A. De Franciscis, “Il Santuario di Marasà in Locri Epizefiri. Il Tempio arcaico”, Napoli 1979). La diffusione del loro culto a Lavinio, nel Lazio, è stata ritenuta di sicura provenienza italiota e, secondo Heurgon (cfr. J. Heurgon, “La Magna Grecia e i santuari nel Lazio”, in “La Magna Grecia e Roma in età arcaica”, Atti dell’VIII Convegno di Studi sulla Magna Grecia, Taranto, 6-11 ottobre 1968, Napoli 1969, II.2), da Locri. Non vi è dubbio, quindi, che sul territorio della Locride il culto dei Dioscuri fosse molto sentito e praticato ed è lecito ipotizzare che, come altrove, con l’avvento del cristianesimo i santi Cosma e Damiano abbiano sostituito il primo culto. Non sappiamo esattamente quando ciò sia avvenuto, ma il periodo non dovrebbe essere anteriore, secondo il prof. Roma, al VI Sec. d.C..

Tra la Tarda Antichità e l’Alto Medioevo sono numerosi gli esempi di statue nascoste per essere sottratte alla distruzione che la cristianizzazione dei luoghi imponeva. Con il procedere della “sostituzione sincretistica” e con i templi trasformati in chiese, gli stessi pagani fecero tutti gli sforzi per salvare le statue, nascondendole nelle spelonche, nelle grotte, sotto qualche palmo di terra; cosicché in epoche recenti gli archeologi hanno portato alla luce delle vere e proprie “necropoli di statue” (per esempio a Cipro, a Benevento, a Capua).

La processione che da Riace Superiore si snoda fino allo Scoglio dei santi Cosma e Damiano, che si compie ogni anno nella seconda domenica di maggio (e la data convive con una seconda ricorrenza, quella “ufficiale cristiana” di fine settembre: perché due ricorrenze in un anno?), copre un percorso di 6 chilometri circa. Se fosse una cerimonia legata soltanto al mare, sarebbe più logico seguire un percorso più breve e andare sulla spiaggia di fronte alla strada che scende da Riace Superiore: invece si cerca l’area dove insiste la scogliera per immergere le sacre reliquie dei santi protettori, e tornarsene poi a Riace Superiore. Quello spazio evidentemente è considerato dalla comunità riacese un sito sacro in cui celebrare il rito, slegato dalla liturgia religiosa cristiana.

Nessuno, osserva Giuseppe Roma, si è mai chiesto se vi sia un rapporto tra la tradizione religiosa che in quello spazio si svolge e il contesto in cui sono stati rinvenuti i Bronzi. Costituiscono due episodi separati, o sono piuttosto due momenti di UN’UNICA TRADIZIONE, la cui memoria è andata persa, ma che hanno il medesimo significato? Se la persecuzione cristiana degli “idoli pagani” fu l’evento scatenante che condusse al seppellimento dei Bronzi di Riace, è probabile che l’impresa fu portata a termine senza violenza né traumi. Ossia, le statue non furono “prese e gettate” in mare ma la deposizione fu molto rispettosa e ordinata: si scelse un luogo riparato, facilmente identificabile per chi ne era al corrente, in attesa di tempi migliori per il recupero. (Tempi che non vennero più.) Quante possibilità ci sono, si chiede Giuseppe Roma, che due statue finite in acqua durante una tempesta vadano a posizionarsi una accanto all’altra a “40 cm di distanza” (F. Pallarès, “Relazione del prof. Nino Lamboglia sullo scavo archeologico sottomarino nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1973. Giornale di scavo”, in RStudLig, 1974, 20)? In sostanza, appunto accanto alla scogliera ancor oggi conosciuta come “Scoglio dei santi Cosma e Damiano”, che all’epoca poteva persino essere affiorante — o appena sotto la superficie del mare (o ancora essere un porto) —. Il punto in cui sono state ritrovate nel 1972, insomma, e il cui ricordo era andato perso nell’oblio dei troppi secoli, tranne che per il particolare della processione di maggio.

L’ipotesi della nave naufragata, secondo il prof. Roma, al di là delle altre considerazioni non appare credibile per il fatto che non sia stata (ufficialmente) trovata alcuna traccia né del relitto della nave, né del carico o di sue parti. Si potrebbe obiettare che in un millennio e mezzo il mare ha potuto facilmente trascinare via qualsiasi cosa eccezion fatta per le uniche cose davvero pesanti (le due statue: quasi mezzo quintale ciascuna). Senonché c’è l’altra “nota stonata” del rilievo eseguito dal Lamboglia (N. Lamboglia, “Relazione sulla campagna di ricerche archeologiche sottomarine svolta nelle acque di Riace dal 28 agosto al 4 settembre 1972”, in Archivio Soprintendenza Archeologica per la Calabria, 1 — vd di nuovo figura qui sopra), secondo il quale le statue appaiono allineate, una accanto all’altra, adagiate in uno spazio ristretto circondato da affioramenti rocciosi. Aggiunge Giuseppe Roma: «come fosse una deposizione “sepolcrale”, ordinata. Il che rende del tutto improbabile la casualità della disposizione: furono messe lì di proposito, e in modo controllato». In accordo con l’occultamento dovuto alle persecuzioni cristiane.

Andò davvero così?

UNA SCOPERTA CONTROVERSA

Il ritrovamento del 1972, come si conviene a ogni scoperta archeologica di fama, è ammantato da un alone di leggenda e anche da qualche “mistero”. Il primo dei quali riguarda l’integrità: non è mai accaduto che un’antica statua bronzea o marmorea venga ritrovata intera (e in questo caso erano pure due), a parte piccolissimi dettagli come l’occhio mancante e il dito indice spezzato di “B”.

La storia moderna dei due Bronzi inizia il 16 agosto del 1972, quando, in seguito a una vicenda dai risvolti mai completamente chiariti, presso la località Porto Forticchio di Riace Marina furono ritrovate due statue in bronzo, apparentemente senza nessun reperto coevo nei dintorni. Il loro recupero fu eseguito con una imbarazzante leggerezza e con mezzi non appropriati, al punto che venne “dimenticato” sulla spiaggia un grosso pezzo di ceramica tardo antica, posto tra l’avambraccio destro e il bacino del “Bronzo A” per impedire che il braccio stesso potesse danneggiarsi durante il trasporto.